| ここは、数あるグスタフ・ホルストの「惑星」のディスクの中でも、特にSACDに限って紹介するページです。オーディオ的にも人気がある曲なので、かなり多くの演奏がSACD化されていますが、紹介する順番はまったく意味がなく、私が聴いた(体験した)順です。 まぁ、大したオーディオシステムがあるわけでもなく、「こんな演奏がSACDになっている」といった程度にとどめておいてくれればなぁ、というページです。 特に記述がない場合は、ハイブリッド盤です。 |

|

| このレコーディングはクアドロフォニック(4ch)で行われたので、MFSLとしてはめずらしくマルチ・チャンネルでリリースされました。他のSACDでは、コンサート会場にいるような音場が作られる(いわゆる2ch)のに、このアルバムはマルチ・ファンが望んでいたような4つのスピーカーの中央にいるような音場になっているため、この臨場感はステレオ録音では望めない迫力があります。 下の写真は、同じ MFSLからリリースされたショルティ盤。こちらも、CDなんかで聞くよりは、よりどっしりとした感触が味わえます。 |

|

|

|||

|

|

| SACDというディスクを初めて手にしたのはこのディスクでしたが、如何せん、それを再生できる環境ではなかったのでずっとステレオで試聴していました。 ようやく環境が整いマルチチャンネルで聴けるようになりましたが、スタジオ録音(セッション)と違って、ライヴ録音はSACD向きじゃないかなと思います。お客さんのガヤ音などはいっさい聞き取れず、うまいこと処理をしているのでしょうが、ホール内のピンと張りつめた緊張感とか、そういったものが各スピーカーから漂ってくる感じがします。これは気のせいなのかもしれません。でもSACDにはそうした雰囲気まで再生されているような気にさせてくれます。 私はライヴ盤に関してクラシックにしても、ロックにしてもあまり好まないのですが(聴きに行くのは好き)、ライヴだったらSACDかな、などと思うようになりました。 この演奏は、児童合唱を起用していますが、あまり効果ないというか、意識しないと普通に女声合唱とほとんど変わりません。特にライヴ会場でもホルストの指示に従って楽屋裏から合唱していたはずなので、最後の紹介で姿を現したときに「児童合唱だったのか!」と思った方もいらっしゃるかもしれません。 マルチ録音なので、もうちょっと遊びがあってもいいかなと思いますが(たとえば合唱はリア後方から聞こえてくるような)、あくまでも会場の中で聴いている雰囲気に終始しています。 |

|

|

ハマってしまったSACD(あんどDVD-Audio)。 ことさらサラウンドを追求していた冨田氏の作品がSACDにならないかなぁ、と思っていたら、尺八の藤原道山氏とコラボ作品を発表していました(響 KYO )。早速耳にして、今までの作品群が絶対にこのフォーマットでリリースされると思いました。そして姿を現した「惑星」。それだけに、この作品がSACDとして蘇る、というだけでワクワクしたものです。リリース前には「リメイク」というコメントもチラホラ。正直「そのままSACD化でいいのにー」と思っていました。でもご本人がマスターテープを所有しているし、レコード会社に左右されず、他者の手も加わらずにリメイクだから、とりあえずは待とう!と思っていました。 |

|

|

サイモン・ラトル/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

|

| 2004年に国際天文連合が惑星の定義を発表し、冥王星が「惑星」の分類から外されることになった… ホルストの「惑星」にコリン・マシューズが付け足した「冥王星」も希少価値が高くなる… などといったキャッチコピーでクラシック界では売れに売れたというアルバム。 私は根っから、この組曲に他人の曲を、あたかも終曲であるかのような顔をして演奏することに反対していたから、今後、組曲のエンディングとして演奏される機会はほとんどなくなってくれるのではないでしょうか。まぁ、目くじら立てるでもなく、一時の流行(はやり)だと笑って済ませてしまえるような話題でした。現代作曲家たちに、ボーナスCDに収録している管弦楽曲と同じく、ボーナスCDへ振り替えてもらいたいぐらい(笑) さて、録音の悪さでは他社の追従を許さないEMIが、どういう風の吹き回しか、人気者のラトルのアルバムを一気にSACD化しています。それでももともとの音が平べったい音なので、その平べったさの奥行きが深くなったと感じさせるぐらいにしか感じませんでした。それでも終局の「海王星」などの女声コーラスはどこかの教会で実際に聴いたらこんな風に聞えるんだろうな、と思わせる効果があります(目をつぶって聞いていたのに、思わず目を開けてしまいました)。教会特有の音の伝わり方というか… |

|

| 万年筆のセーラーから「ガラスCD」という媒体でもリリースされた録音です。「ガラス」というイメージから(本SACDとは関係がないのに)、透明感のある演奏・録音を期待していたのですが、結構楽器の分離が明瞭ではなく、がっかり。かなり音がこもって聞こえています。なんでこの演奏が何万もする「ガラスCD」になってしまうのだろうと疑問に思います。録音したホールの問題なのかもしれません。マルチチャンネルですが、一般的な音場で、後ろに残響が残る程度です。 演奏も音場もはごく普通で、めったなことでは聴かないかも… (ライヴ会場で聴く分には文句は言いません) |

|

| ロスでズビン・メータが熱い演奏を行ったからか、ニューヨークのバーンスタインも熱く燃い!セッション録音だというのに、ピョ~ンと飛び跳ねる音とかもしっかり聴き取ることの出来るほどの熱演。初めてそれを実感したのがシングルレイヤーによる、このマルチチャンネルによるSACDでした。 我が最高の名演誉れ高いボールとの演奏以外の演奏家で聴いたのは、友人が所有していたカセットテープのバーンスタインです。上の写真のジャケットでした。今まで、友人のカセット、レコード、そしてCDになってからも、あれほどまでに聴き手を悩ませて来たスクラッチノイズなどクリアな音になった分、逆に薄っぺらにしか聞こえてこなかった彼のタクトが始めて迫り来る感覚を覚えたのです。「こりゃすげーわSACD」と思います。1曲目の火星がこんなに荒々しかったのかと、改めて曲と演奏の関係が大事なんだと唸ってしまいました。各曲の表情付けは、いかにもバーンスタインらしく木星のメリハリはマーラーとまでは行かないものの、かなりやり過ぎ感があります。 2022年にDutton EpochからSACD化されました(CDLX7393)。カップリングはブリテン。 |

|

| ホルストがから委嘱された「日本組曲」が珍しいカップリング。オケは「惑星」をもっとも多く、そしてもっとも理解しているであろうフィルハーモニア管弦楽団。日本のオクタヴィアによる高音質録音(今のところ録音の点では最上位かも)による大迫力音像が楽しめます。その印象は、初めてガーディナーを聴いたときと似ているかもしれません。同じオーケストラなのに線が太い印象を受けました。マルチチャンネルなので、時々、ティンパにや金管の音が背後からなっていることがありびっくりすることもアリ。 |

|

| 実はこれもSACDでは未聴のアルバムです。限定盤になっているディスクもあるので、見つけたら早めに手にしておかなければ、と思いつつ。普通のフォーマットでの演奏に「おっ」と思わせる、フックのある演奏でない限り手出しはしないのですが、これもその一枚。ただし、デビッド・ロイド・ジョーンズの演奏でも味わったように、このフォーマットになると生演奏に近い経験ができるので、それだけで感動してしまうのも事実です。 |

|

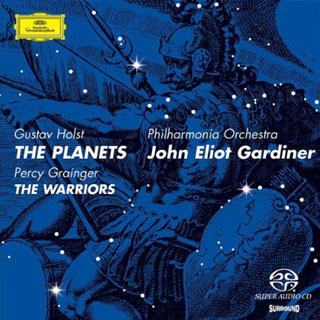

| リリース当初、24Kゴールドディスクという特別扱いを受け、その後SACD化されたアルバム。ジョンの叔父さんが、この組曲の初演に協力していたという血筋(笑)のガーディナー。この頃はまだ古楽のイメージが強かっただけに、意外な選曲と思っていました。そしてこの演奏。様々な媒体で繰り返しリリースされているのもうなずけます。個人的にはレヴァイン/シカゴ響と肉薄する演奏ではないかと思っています。 「おおっ!ガーディナーが表現をするなんて!」とか 「フィルハーモニーがこんなにも分厚い音を出すなんて!」 など、驚き一杯の演奏。それがSACDではさらに広がりを見せ、狭い部屋で聴いてもホールで聴いている感覚を味わえます。マルチチャンネルで、後方のリアチャンネルからはホールトーンぐらいしか回りませんが、時々ティンパニや金管が咆哮したり場がはっきりとわかります。 |

|

||||||||||||||||||||||||

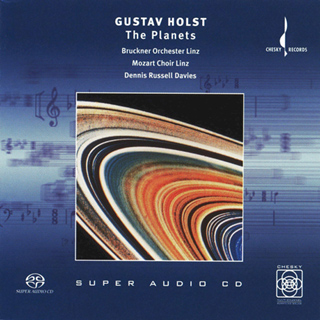

| この指揮者の名前を始めて耳にしたのは、ハイドン・イヤーにリリースされたライヴ・レコーディングによる交響曲全集(ボックス)でした。つまり、そういう(ハイドンとか古典が得意)人なんだなぁ、と思っていたら、自身は現代音楽を得意とし、ピアノの腕も評判のようです。先の「現代音楽を得意とする」というところが、この曲を振った理由になるのでしょうか? さて、今回振っているオーケストラの名前にもなっている「ブルックナー」ですが、やはりこちらも得意としているようで、現在全集完結のレコーディングを行っているようです(彼のブルックナーは残念ながら聴いたことがないので、ホルストもやったことだし、今度聴いてみようとは思っている)。 また、この曲をイギリスとアメリカ以外のオーケストラでのレコーディングは比較的珍しい部類になるのではないでしょうか? そうしたイメージでこの演奏を聴くと、このフォーマットの音場も手伝って濃厚なサウンドが繰り広げられているような気がします。ということは、先入観で聴いてしまっている…(笑) というわけで、マルチチャンネルでの視聴… ホールトーンがリアにスーっと溶け込むのは、どのオーケストラ作品でも同じような音場ですが、特にここではオーケストラ全体がリアからも結構な音で迫ってきます。つまり、オケの中にいるような感じです。オーケストラ後方の楽器の遠さが感じられます。天王星などは大迫力。これはちゃんとステレオ(スピーカー)で鳴らしてあげたい。ただ、オルガンがほとんど溶け込んでいるのか聞こえてこないのが寂しい… とはいえ、各楽章で活躍するソロ楽器たちの浮き出し方は、このフォーマットによってより良く聴き取ることができ、ただのオーディオ鑑賞にとどまらない楽しさを感じさせてくれます。海王星に散りばめられたチェレスタの、透き通った音色は鍾乳石から滴り落ちる無色透明の雫のような瑞々しさです。 ここでの第8天に存在するミューズたちの声はリンツ・モーツァルト合唱団の女声メンバー(インデックスにはポートレイトも掲載されています)。遥か彼方からその声は届くのですが、ここまで音量を絞った演奏は初めてです。最近にしては珍しく、組曲のみの収録です。 それにしても「遅い」演奏です。下の時間はホルストは1926年の録音データより。

ジャケットに使われている写真は、パイオニア11号が土星に接近したときに撮影したC環のあたり。裏ジャケットは海王星。ケースの裏はメシエ104(ソンブレロ星雲)。徹底して天体写真にこだわっているようですが、私が気に入ったのはディスクを外した時に見ることができる絵図(月面に人面が描かれている)。おそらく中世の木版画をあしらっているのではないかと思うのですが、ホルストのこの曲のイメージは、こうした占星術的なイメージだったろうと思います。 |

|

|

|

| この組曲に「冥王星」という、まったく別物の曲をくっつけ録音した初めてのレコード。私は当初まったく無視状態(笑)。とはいうものの「その曲」の初演を行っているオーケストラであり、歴史あるイギリスのオーケストラなので、この曲を知り尽くした演奏と言えるのではないでしょうか? ただ、お国ものである以上、もっと主張があってもよさそう。ただ、それがボールト以降の、英国出身の指揮者やオケの伝統になっているのかもしれませんが。 ジャケットにはデカデカと「Pluto」とクレジットされていますが、この扱い方を見ると、パッと見は惑星に組み込まれた作品とは言えず、あくまでも「冥王星」は別者扱いされているような感じです。 |

|

| オルガンに編曲されたものはいくつかレコーディングされていますが、今回は完全にソロによる演奏。しかもSACDです。このオルガにストは、オケの曲をオルガンに編曲したシリーズ(冨田勲みたい)を続けていますが、「惑星」にたどり着くのは自然な流れでしょうか。 オルガン編曲は松居直美やピーター・サイクスのCDがありますが、どの演奏も音の洪水にあふれてしまうので、SACDのような器の大きなフォーマットで聴くのがいいのかもしれません。大型のオルガンが設置されている、ゆったりと教会で聴いているかのような広がりを感じます。とはいえ、ここにはホルストの原曲というイメージもなく、たんにオーディオ的な楽しみで終わりかねません。特にお気に入りは金星と海王星。 |

エードリアン・ボールト指揮/ニュー・フィルハーモニー管弦楽団 |

|

| 2012年12月、待ちに待ったボールト4回目の「惑星」がSACD化されましたのですが、なんとE社からのまじりっけの強い製品化でした。当初は狂喜しましたが今となっては…ね。 しかし、2015年には本家のEMIから、そしてタワーレコードからSACD化が行われ、本来の記録を最高の状態で聞くことができて感無量です。 |

|

||

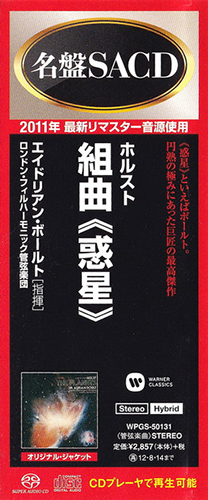

| いわゆるカタログ名盤では1977年の5度目の録音がチョイスされることが多いのですが、ロンドン・フィルとレコーディングされた方は、シングルレイヤーとハイブリットと2種もリリースされました。さすがにハイブリッドは見送りましたが、シングルレイヤーにはついつい食指が伸びました(笑)。演奏的にはニュー・フィルハーモニアを取りますが、晩年の録音は音圧もテンポもなにもかも、あっぱれな演奏に圧倒されてしまいます。(ボールトのSACDレビュー) 2015 WARNER LEGENDARY SERIES: WPCS-13269 2023 TOWER RECORDS DEFINITION SERIES: TDSA288 |

|

EMI音源の名盤が次々と復活されるカタログの中に、このボールトの演奏が含まれるであろうことは、今までの色々なシリーズで定番となっていたこの名盤が入っているのは当然と言えば当然のこと。とはいえ、何度も書いていますが、私にとってのナンバー・ワンは、この前にレコーディングしている、そして私が初めてきいた『惑星』でもあった1966年のボールト盤です。 |

レーベル違い探し(笑) |

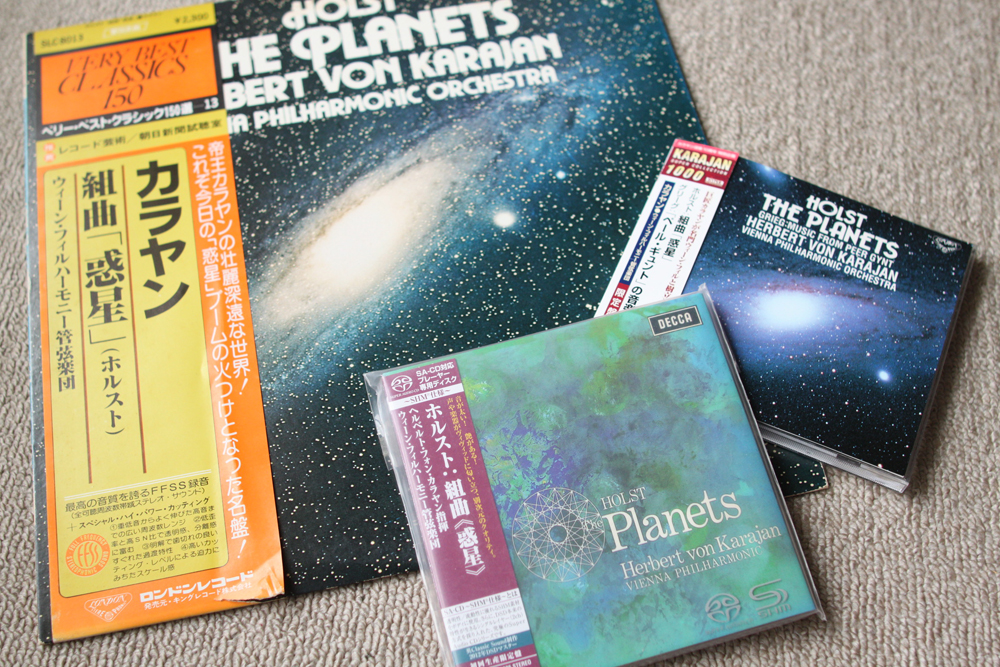

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

|

| ユニバーサルの「SACD~SHM仕様」シリーズの中の一枚として2012年にSACD化されました。メーカーによれば… 「原音に限りなく忠実な再生を可能にしたSuper Audio CDに、SHM素材を用いた高音質仕様。超高サンプリングレートによる圧倒的な高音質を特徴とするSACDは、1999年に規格化されて以来、再生に際しては専用のSACD対応プレイヤーが必要となるにも関わらず、熱心な音楽ユーザーからの支持を獲得してきました。 この度の製品開発においては、さらなる高音質を追及すべく、「新素材」と「原点回帰」をコンセプトに次の4点に取り組み、マスター音源に近いアナログ的な質感とスケール感を再現致しました」 とのこと。せっかくのSACDなんだからマルチで聴きたかったのですが、2chステレオで聴く圧倒的な音量にはロック(クイーンとストーンズは全部購入)といわず、クラシックといわず自分の耳を疑いたくなってしまいます。「マスターってこんなにも音が詰まっていたのか?」といった。 カラヤンの「惑星」は、名盤カタログによればブームを作ったきっかけとなるディスクであると同時に、現代音楽が嫌いなウィーン・フィルが演奏していることや、ジョン・カルショウがプロデュースしているということで、私にとっては別の意味で興味深い一枚です。SACDというフォーマットでさすがに人気曲だけあって、このシリーズでは他にもメータのディスクもリリースされています。 |

ズビン・メータ指揮/ロスアンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 |

|

| ユニバーサルの「SACD~SHM仕様」シリーズ一枚として、先のカラヤンより遅れて、同じ2012年にSACD化されました。オーディオ的に優れたレコーディングとして誉れ高いカラヤン盤と比べると、若さがみなぎるメータの荒々しい演奏は、ファンにとっては両方とも捨てがたい名盤として、いつまでもカタログに残ることでしょう。そう思っていたディスクたちですが、この一連のシリーズの音の情報量といったら、これまでがAMラジオで、こちらがFMラジオ的な違いに匹敵するのでは!といったサウンドが展開されています。メータのこのディスクはオーディオ・ファイルとしても有名で、XRCD化されたり、ゴールドCD化されたり。 そして2016年12月にはステレオ・サウンド誌が『オーディオ名盤コレクション』と銘打って、オーディオメーカーのてによってリリースされました。音源を吟味しているのか… なかなか自作のアナウンスがありませぬ。 さて、このディスクの音ですが、70年代にレコーディングされたデッカ・サウンドの名盤ですが、よくぞここまで音が再生されるなぁ、と曲の良さの前に音の良さに耳が傾いてしまいました。これはメーターの演奏によるところが大きいのかもしれませんが、SACD盤の惑星の中では一、ニを争うディスクかも知れません、いや、同じフォーマットでリリースされているボールト盤よりも断然面白いです! ステレオサウンド(2016):SSHRS-015~016 |

アンドレ・プレヴィン指揮/ロンドン交響楽団 |

|

| プレヴィンのディスクも、メータ同様はオーディオ・ファイルとしても有名で、DVD-Aや、XRCD化されたり、いろいろいじくられています(笑)。 そしてSACDという真打登場でしょうか?

シングルレイヤーなので、気分的にも「オリジナルのマスターテープ(おそらくインチメタル)を直に聴いている」的な興奮を持って聴いてます。そしてまた、この演奏こそカール・セーガンの『コスモス』で使用された音源です。 追記: 2019年に故人となったプレヴィンを偲んで、タワー・レコードより独自にSACD化され、2種のディスクを楽しむことができます。 |

小澤征爾指揮/ボストン交響楽団 |

|

| 1970年代は数多くの名録音・名演奏が生まれた時期です。この小澤盤もボストン交響楽団と絶好調な時期にレコーディングされました。現在はジャケットにはデッカのロゴが大々的にクレジットされていますが、リリース当初はフリップスロゴでした(ユニバーサルのシングル・レイヤー盤はオリジナル・ジャケットを歌っておりますが、ロゴが違うじゃん、というツッコミ)。弦のセクションが非常に美しい演奏。 巨匠は2024年に地上を離れました。唯一残されたボストン交響楽団との美しい演奏を記録したこのサウンドは、2015年、ユニバーサルのシングル・レイヤー版のシリーズの一枚として、マスターテープに次技、永遠の輝きを保ち、ファンの間に輝き続けることになりました。音質は文句ありませんが、パッケージがどうも取り出しにくさがハンパないので、プラケース盤として再リリースして欲しいところです。 ユニバーサル・クラシック(2015):UCGD-9044 |

エドワード・ガードナー/イギリス・ナショナル・ユース・オーケストラ |

|

| 若干10代のメンバーが構成するオーケストラによる録音。しかし、毎年「BBCプロムナード・コンサート」に出演しているオーケストラと言えば、誰もが彼らの実力が想像つくのではないでしょうか?最近私が聞いたのは、サイモン・ラトルがマーラーの交響曲第8番を振った演奏でした。 今回は2016年のプロムスと同曲ですが、ライヴ録音ではなく、その後に行われたセッションです。SACDマルチチャンネルなのでホルストはもちろんのこと、カップリングされたリヒャルト・シュトラウスも聞き応え十分。 クラシックのSACDとしては比較的おとなしめのサラウンドで、さながら会場の後の方で聴いている感じです。とはいえ、せっかくのサラウンドだからもうちょっと遊び心があっても良いのでは(まぁ、勝手なつぶやきですが、通常のステレオで聴くのとは違って、サラウンド用に映画とかTACETのようにやれと思ってしまいますねー)。 |

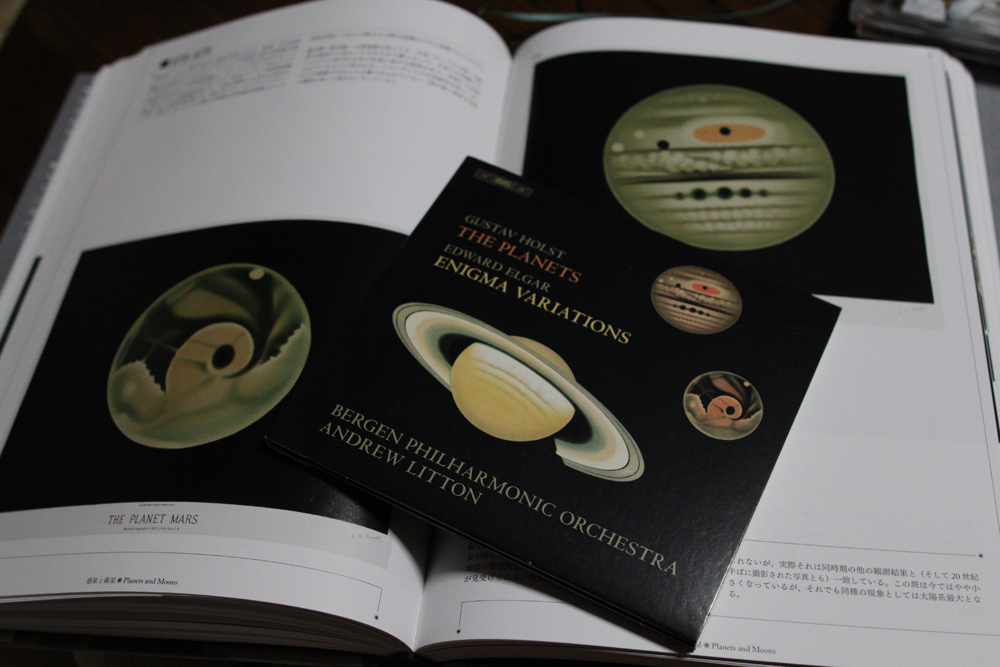

アンドルー・リットン/ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団 |

|

| カップリングは同郷のエルガー「エニグマ変奏曲 Op.36」もしかしたらBISレーベルでは初レコーディングだったりして(このBISロゴで惑星の記憶はないです)? 音は滑らか。火星もゴツゴツ感はなく非常に「優等生・良い子」的な演奏。もっと荒々しさがあってもいいかな、と思います。エコーも適度に効いていて艶やか。 なお、ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団(Bergen Filharmoniske Orkester)はノルウェーのオーケストラ。非英国圏の「惑星」は曲者(ド派手、パワー系)が多いイメージがあるのですが、これはスッキリしています。SACDの影響があるかも。音楽を捉えてくれるので… |

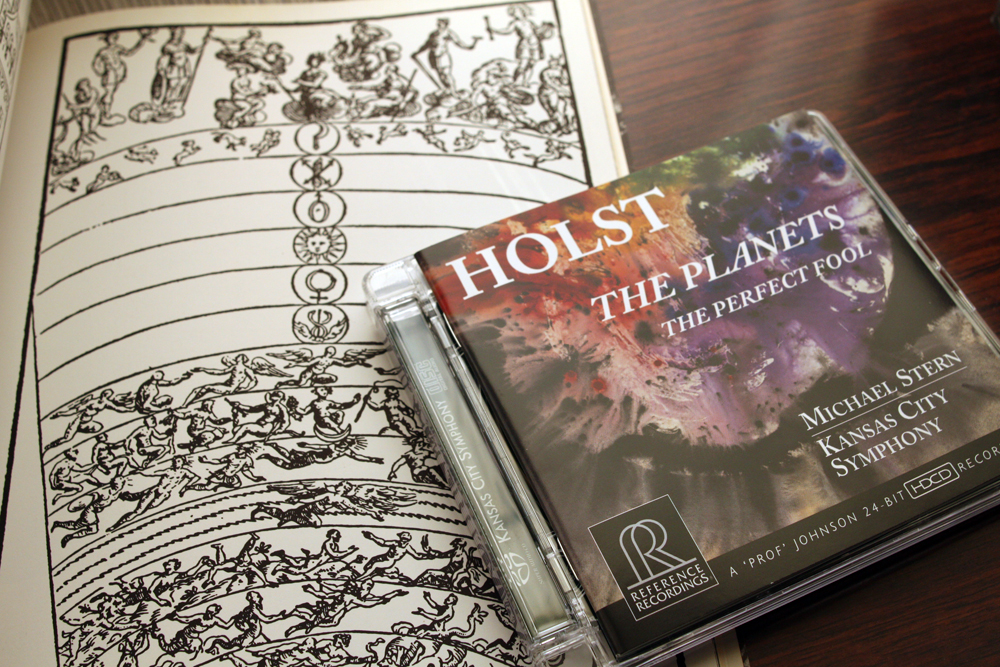

マイケル・スターン/カンサス・シティ交響楽団 |

|

| カップリングはバレエ「どこまでも馬鹿な男 Op.39」。ジャケットの解説には、このディスクが高音質であることが宣伝され、プロデューサーとエンジニアの二人のポートレイトまで掲載されています。解説で気になるのが、天体である惑星の写真(NASAのアーカイブから)。 |

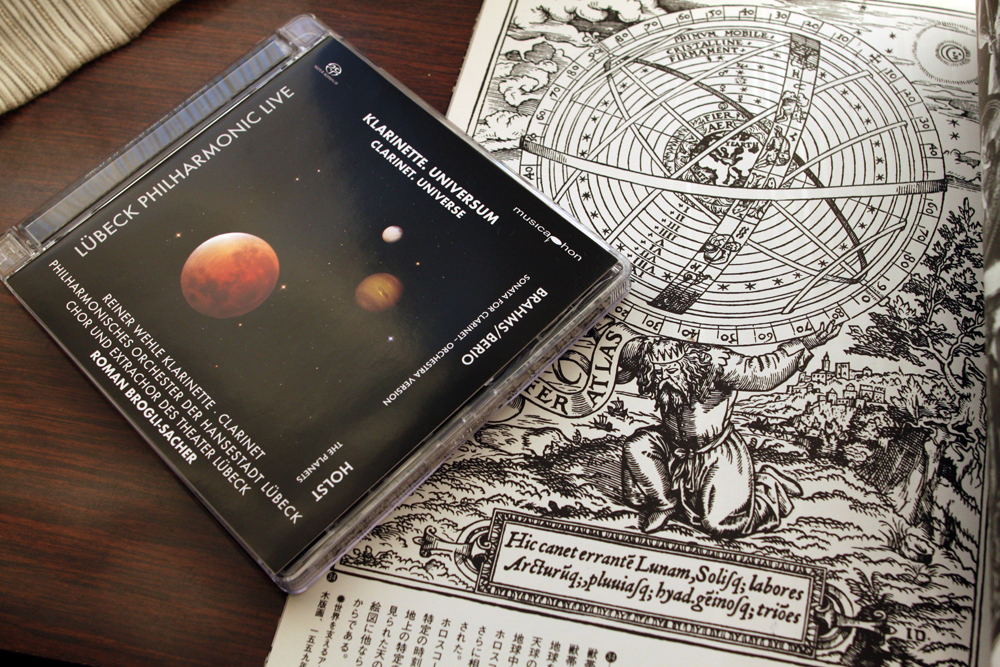

ローマン・ブログリ=サッチャー/リューベック・フィルハーモニック |

|

| カップリングはブラームスの「クラリネット協奏曲」というのも珍しい。それもそのはず、このディスクはライヴレコーディングだからです。というわけで、私はライヴ・レコーディングと言うヤツはどうも苦手なのですが、このSACDというフォーマットに関してはオッケーなのです(笑)。それでなくても臨場感がある上に、ライヴ特有の緊張感までもが空気によって伝わって来るからです。 ちなみにリューベックという名称は、よほどの旅行者、地理好きじゃないと「どこ?」と思いますが、ドイツのオーケストラのようです。この曲を非英国というのも珍しいレコーディングかと… そして指揮者のサッチャー氏はスイス出身。 |

|惑星のページへもどる|

|もどる(役に立たないSACDレビュー編)|

|home(一番星のなる木)|

元http://www.catv296.ne.jp/~tupichan/Review_SACD-Planets.htmlです。

Copyright(c) tupichan All Rights Reserved.