Carl Czerny(1791-1857) |

オーストリア、ウィーンの生まれ。ピアノ教師、ピアニスト、作曲家。幼いころからピアノを学び、9愛でピアノ奏者としてデビューしました。さらにルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン、ムツィオ・クレメンティに師事して腕を磨き、ウィーンの代表的なピアノ奏者の地位を確立。師であるベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番の初演に指名されるほどの腕前を持ち合わせていました。 ピアノ教育の面でも力を発揮し、フランツ・リストやテオドール・レシェティツキをはじめとする多くの逸材を育てました。作曲家としては教会音楽など大規模な音楽にも手を染めていたようですが、今日ではもっぱら、ピアノのための練習曲によって、彼の名前は教育現場から永遠にその名前は記憶されることでしょう。 さて、ツェルニーは、ベートーヴェンとの関わりが深く、例えば先にも記しましたが、ピアノ協奏曲第5番の初演ピアニストとして指名されたり、交響曲や歌劇を2台ピアノに編曲したり、そもそも彼の作品の校訂まで行なっていたようです。そしてリストをベートーヴェンに会わせたというエピソードも。 個人的には興味深いエピソードとして、弦楽四重奏曲第8番の第2楽章の作曲のインスピレーションとして「星のきらめきを想像して書いた」とツェルニーに語ったこと。このエピソードがツェルニーから世に知られたことです。 |

| Op.71, Brilliant Nocturne for ""Das waren mir selige Tage,"" for 4 hands" |

| Op.165, Grand Nocturne Brillant for Piano 4-Hands, with 2 horns ad lib |

| Op.253, Le Golfe de Naples, Tableau Nocturne ou Fanasie Pittoresque(ナポリ湾 より) |

| Op.368, 8 Nocturnes |

| Op.537, Nocturne Sentimental sur un the`me de Strauss シュトラウスのお気に入りのモティーフ『アレクサンドラのワルツ』による感傷的で華麗な夜想曲 |

| Op.604, Huit nocturnes romantiques de diffe´rents caracte`res(異なる性格の8つの夜想曲) |

| Op.647, Nocturne pour le piano (Vienna [1843]) |

| Op.699/2(4つの小品 より ) |

| Op.728/3(3つのサロン用小品 より) |

| Op.756/14, Notturnina en Mib |

| Notturno en Mib |

| Notturno en Fa |

| 2 Nocturnes de H.W. Ernst transcrits pour piano (no1 et 2 en sol mineur) |

| Notturno en Mib , extrait de Mosaique pour Piano sur l'opera Martha de Fr. de Flotow |

| Nocturne sentimental en Lab |

|

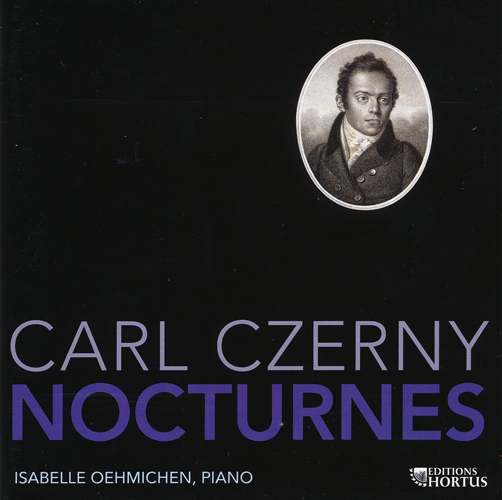

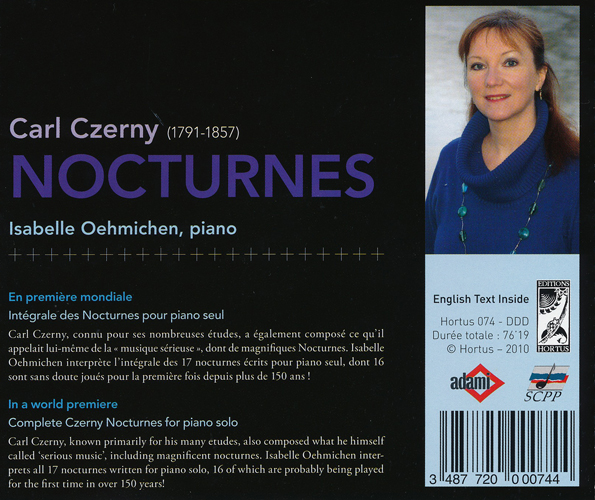

NOCTURNES/ Isabelle Oehmichen |

| Isabelle Oehmichen; Piano Steinway D-274 No563808 |

|

チェルニーの夜想曲全集と銘打たれたアルバムです。作品368は全8曲でフィールド風。作品604も全8曲で、時々ドラマチックに盛り上がる曲調はショパンを感じさせます。そして作品647は「La Raine(女王)」というタイトルがついているように、優雅な気品すら感じさせる単独の夜想曲です。チェルニーの夜想曲は、このアルバムがレコーディングされるまで、ほとんど日の目を見なかったような曲集で、貴重な一枚と言えます。チェルニーはピアノ独奏の夜想曲の他に、ピアノ協奏曲と言うスタイルで『大夜想曲』を作曲しています。

|

|

|

NOCTURNES/ Roberte Mamou |

ツェルニーの夜想曲の2枚目。曲目はほぼダブっていて残念なんですけどぉ…

| 1791: | カール・ツェルニー誕生 |

『星雲状の星について』出版。星雲は流体からなると主張(ウィリアム・ハーシェル) |

|

スペイン天体暦創刊 |

|

アルマー天文台設立 |

|

パレルモ天文台設立(イタリア) |

|

モーツァルト死去 |

|

| 1792: | 地球子午線長の精密測定開始(フランス) |

金星にエベレスト山の4倍の高さの山があると発表(シュレーター) |

|

天王星の環の存在を否定(ウィリアム・ハーシェル) |

|

| ジーベルク天文台設立 | |

| フランス革命暦採用(~1806) | |

| 1793: | 『太陽系混沌分判図説』(志築忠雄) |

| 自作望遠鏡による観測(岩橋善兵衛) | |

| 1メートルの長さを暫定的に決定(フランス) | |

| サン・フェルナンド天文台設立(スペイン) | |

| 1794: | 隕石地球外起原説を発表(エルンスト・クラドニ) |

| イタリアで隕石落下が目撃される | |

| 土星の自転周期を決定(ウィリアム・ハーシェル) | |

| 1795: | 最小二乗法の発見(ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス) |

| 海王星発見前の観測(ジュローム・ラランド) | |

| 太陽は暗い固体で惑星と本質的に異ならず、生物の存在を推測(ウィリアム・ハーシェル) | |

| ラス・アルゲティ(ヘルクレス座α星)の変光を発見(ウィリアム・ハーシェル) | |

| かんむり座R、たて座Rの変光を発見(エドワード・ピゴット) | |

| 望遠鏡流星を捕捉(ヨハン・ヒエロニュムス・シュレーター) | |

| 深川天文台設立(伊能忠敬) | |

グラム単位が定義 |

|

パリ音楽院開講 |

|

| 1796: | 星雲説に依る太陽系成因の説明(ピエール=シモン・ラプラス) |

| 変光星光度観測のために段階法考案(ウィリアム・ハーシェル) | |

| 彗星軌道計算のオルバース法考案(ハインリヒ・オルバース) | |

1797: |

木星衛星の変光観測(ウィリアム・ハーシェル) |

| 1798: | 万有引力定数の測定(ヘンリー・キャヴェンディッシュ) |

| 天王星衛星の逆行運動を観測(ウィリアム・ハーシェル) | |

| ニュートン力学の理論からブラックホールを予測(ピエール=シモン・ラプラス) | |

| 最初の『天文回報』創刊(~1825) | |

| 『暦象新書』(志築忠雄) | |

オラトリオ「天地創造」初演(ハイドン) |

|

| 1799: | 『天体力学』出版(ピエール=シモン・ラプラス) |

| しし座流星雨を観測し、周期的出現を知る(アレクサンダー・フォン・フンボルト) | |

| すぐれた光学ガラス円板を作る(ピエール・ルイス・ギナン) | |

| 電堆、電池の発見(アレッサンドロ・ヴォルタ) | |

| 熱は運動の結果と結論をくだす(ハンフリー・デービー) | |

| 定比例の法則の発見(ジョゼフ・プルースト) | |

| メートル原器完成(フランス) | |

| 麻田剛立死去 | |

ピアノソナタ第8番「悲愴」作曲(ベートーヴェン) |

|

| 1800: | 赤外線の発見(ウィリアム・ハーシェル) |

| 日本全土測量開始(伊能忠敬) | |

| 混沌分判図説(志筑忠雄) | |

ツェルニー初の公開演奏(ピアノ協奏曲第24番・モーツァルト) |

| 1801: | 小惑星ケレスの発見(ジュゼッペ・ピアッツィ)Giuseppe Piazzi |

星図に境界線を入れる(ヨハン・ボーデ)Johann Elert Bode |

|

カール・シュターミッツ没 |

|

オラトリオ「四季」ウィーン初演、「天地創造」パリ上演(ハイドン) |

|

| 1802: | 連星の発見、星雲星団第三目録発表(ウィリアム・ハーシェル)William Herschel |

太陽スペクトル中に暗線を発見(ウイリアム・ウォラストン)William Wollaston |

|

小惑星パラス発見(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers |

|

宇宙は隕石の堆積から生じたと考える(ビーバーシュタイン) |

|

宇宙物質は地球物質と一致することを証明(ハウォード) |

|

ボゴタ天文台設立(コロンビア) |

|

『平天儀図解』を著わし天文知識の普及に尽くす(岩橋善兵衛) |

|

気体膨張についてのゲイリュサックの法則を発見(ジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサック) |

|

ハイリゲンシュタットの遺書(ベートーヴェン) |

|

ピアノ・ソナタ Op.31作曲(ベートーヴェン) |

|

ピアノ・ソナタ Op.40作曲(クレメンティ) |

|

| 1803: | レーグルに隕石雨(フランス) |

| パレルモ星表(ジュゼッペ・ピアッツィ)Giuseppe Piazzi | |

| 対日照という言葉を造語(アレクサンダー・フォン・フンボルト)Alexander von Humboldt | |

| ゲッチンゲン天文台設立(ドイツ) | |

| 光が波長の異なる波からなっていることを示す(トマス・ヤング)Thomas Young | |

| 近代分子論、倍数比例の法則の発見(ジョン・ドルトン)John Dalton | |

| パレルモ星表(ジュゼッペ・ピアッツィ)Giuseppe Piazzi | |

エクトル・ベルリオーズ誕生(フランス) |

|

交響曲 第2番初演、クロイツェルソナタ・作曲(ベートーヴェン) |

|

| 1804: | 隕石のウィドマンステッテン構造に注目(G.トムソン) |

| 小惑星ジュノ発見(カール・ハーディング)Karl Ludwig Harding | |

| 地磁気の強さの低緯度現象を発見(アレクサンダー・フォン・フンボルト) | |

| 光が粒子なら引力の中心近くで光の方向が変えられると予言(ヨハン・ソルドナー) | |

| 学術的気球飛行により上層大気の調査(ジャック・シャルル、ゲイ=リュサック) | |

| 実用ロケット製作(ウィリアム・コングリーブ)William Congreve | |

| 高橋至時没 | |

交響曲 第3番が完成(ベートーヴェン) |

|

| 1805: | 太陽向点の決定(ウィリアム・ハーシェル)William Herschel |

| 小惑星をアステロイドと呼ぶよう提唱(ウィリアム・ハーシェル) | |

| 大惑星の分裂した破片が小惑星であると示唆(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers | |

| 初めて光学ガラスの製造に成功(アンリ・ギナン)Henry Guinand | |

「フィデリオ」が完成(ベートーヴェン) |

|

| 1806: | 彗星軌道計算法出版(アドリアン=マリ・ルジャンドル)Adrien Marie Legendre |

交響曲 第4番が完成(ベートーヴェン) |

|

ヴァイオリン協奏曲、「ラズモフスキー」、「熱情」作曲(ベートーヴェン) |

|

| 1807: | 彗星は自らも発光すると報告(ウィリアム・ハーシェル)William Herschel |

| 隕石に鉄と石の区別があることに注目(マルティン・クラプロート)Martin Heinrich Klaproth | |

| コネチカット隕石雨(アメリカ) | |

小惑星ベスタ発見(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers |

|

| 1808: | 隕鉄のウィドマンステッテン構造を報告(アロイス・フォン・ベッカー=ウィドマンシュテッテン) |

| 等高度法考案(カール・フリードリヒ・ガウス)Carl Friedrich Gauss | |

| 「摂動理論」発表(ジョセフ・ルイ・ラグランジュ)Joseph-Louis Lagrange | |

反射光の偏光を発見(エティエンヌ=ルイ・マリュス)Etienne-Louis Malus |

|

| 気体反応における体積定比例を発見(ジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサック) | |

交響曲 第5番/第6番 初演(ベートーヴェン) |

|

| 1809: | 「軌道計算論」出版(カール・フリードリヒ・ガウス)Carl Friedrich Gauss |

黄道傾斜角、分点歳差の永年加速を決定(ピエール=シモン・ラプラス)Pierre-Simon Laplace |

|

火星黄雲の形成を示唆(フラウジェルジュ) |

|

反射測角器の発明(ウイリアム・ウォラストン)William Hyde Wollaston |

|

ラランデ暦書(間重富、高橋景保) |

|

ファニー、フェリックス・メンデルスゾーン誕生(イタリア) |

|

ロベルト・シューマン誕生(ドイツ) |

|

ハイドン没 |

|

| 1810: | ケーニヒスベルク天文台設立 |

フレデリック・ショパン誕生(ポーランド) |

| 1811: | フラウゲルグス彗星(フランス) |

| 『我春集』の中でフラウゲルグス彗星を一句(小林一茶) | |

| 彗星の尾の理論(オルバース) | |

フランツ・リスト誕生(ハンガリー) |

|

| 1812: | 偏光の干渉の発見(アラゴ) |

指揮棒の使用(イグナーツ・フランツ・フォン・モーゼル) |

|

| 1813: | リヒャルト・ワーグナー誕生(ドイツ) |

ジュゼッペ・ヴェルディ誕生(イタリア) |

|

| 1814: | 太陽スペクトル中に暗線を発見(ヨゼフ・フォン・フラウンホーファー) |

宇宙の構成分布は不規則であることを示す(ウィリアム・ハーシェル) |

|

金管楽器の半音演奏可能に(ヴァルヴの取付) |

|

交響曲第8番初演(ベートーヴェン) |

|

| 1815: | 最初のくわしい太陽スペクトル線図を発表(フラウンホーファー) |

「野ばら」「魔王」作曲(シューベルト) |

|

| 1816: | 光の回折を説明(フレネル) |

メトロノーム考案(メルツェル) |

|

| 1817: | ミュンヘン大学天文台設立 |

光の横波説をとなえる(ヤング) |

|

波動論(ポアッソン) |

|

恒星のスペクトル観測(フラウンホーファー) |

|

ルイージ・ガッティ没 |

|

| 1818: | 最小二乗法を使い、ポンスが発見した彗星の軌道計算「エンケ彗星」(ヨハン・エンケ) |

「荘厳ミサ曲」作曲(ベートーヴェン) |

|

| 1819: | エンケ彗星の周期が短くなることを発見(エンケ) |

| 現代の化学記号を使用(ベルゼリナス) | |

| トラレス彗星(フランス) | |

「ます」作曲(シューベルト) |

|

ディアベッリ変奏曲の作曲に参加(ツェルニー) |

|

| 1820: | 天王星の位置が計算と合わないことを発見(ブーボー) |

| シャドーバンド初観測(ゴールドシュミット) | |

| 1日の長さとして1年の平均値をとることを勧告(フランス) | |

| 回折格子を作る(サクソン) | |

| ロンドン天文学会創立(イギリス) | |

| 磁力線の理論を発表(ファラデー) |

| 1821: | 格子による回折現象を発見(フラウンホーファー) |

| ぎょしゃ座εの変光を発見(フリッチ) | |

| 雹の中の鉄粒の存在を報告(スペインズ) | |

| 宇宙塵に注目(ピクチュー) | |

| パラマッタ天文台設立 | |

| 『大日本沿海輿地全図』完成(伊能忠敬) | |

交響詩「レ・プレリュード」作曲(リスト) |

|

| 1822: | 二重星発見目録出版(ヴィルヘルム・ストルーフェ) |

| はくちょう座61番の連星系を予想(ピアッチ、ベッセル) | |

| 小惑星ケレスの発見(ピアッチ)、 | |

| 星座絵を省略した星図出版(カール・ハーディング) | |

| 教会地動説禁止法令廃棄 | |

| 日本初の水星日面経過観測を行う(間重新) | |

セザール・フランク誕生(ベルギー) |

|

| 1823: | 恒星のスペクトル観測、赤道儀設計を完成(フラウンホーファー) |

冬の旅(シューベルト) |

|

| 1824: | 月のクレーター起源を隕石説で説明(グルイトゼン) |

交響曲 第9番初演(ベートーヴェン) |

|

ヴィオッティ死去 |

|

ベドルジハ・スメタナ誕生(チェコ) |

|

| 1825: | |

| 1826: | オルバースのパラドックス |

交響曲 第9番初演(シューベルト) |

|

| 1827: | 連星の軌道決定に成功(フェリックス・サヴァリー) |

| 第2二重星目録出版(ストルーフェ) | |

| バローレンズを発明(ピーター・バロー) | |

| ブラウン運動の発見(ロバート・ブラウン) | |

ベートーヴェン死去 |

練習曲集 Op.139作曲(ツェルニー) |

| 1828: | 眼視連星軌道決定を発表(サヴァリー) |

| 重星の位置角の表し方を現行のものに改めるよう示唆(ジョン・ハーシェル) | |

| 1829: | ヘリオメータ発明(フラウンホーファー) |

ウィリアム・テル(ロッシーニ) |

|

| 1830: | 1等星の平均光度は6等星の100倍と発表(ジョン・ハーシェル) |

| 最初のすぐれた火星地図を作る(ヴィルヘルム・ベーア、ヨハン・ハインリッヒ・メドラー) | |

幻想交響曲(ベルリオーズ) |

|

ローデ死去 |

| 1831: | 恒星の回折像の研究(ジョージ・エアリー) |

| 地球の磁北極を発見(ロス) | |

プレイエル死去 |

|

| 1832: | ビーラ彗星分裂 |

| 流星群の放射点の発見(セミヨノフ) | |

| 1833: | しし座流星群で初めて放射点が決定される |

| 国友一貫斎藤兵衛望遠鏡を製作 | |

| 1834: | 南天の本格的観測(J・ハーシェル) |

| 1835: | コリオリの力発見(コリオリ) |

| 太陽連続観測(国友一貫斎) | |

| 「人間は決して星の組成を知ることはできない」(コント) | |

| 1836: | ペルセウス座流星群の確認(ケトレ) |

| ヴェガの視差を算出(ストルーフェ) | |

| 1837: | 土星の環の空隙を発見(エンケ) |

| 太陽向点の決定(アルゲランダー) | |

リストの呼びかけで『ヘクサメロン』作曲(ツェルニー) |

|

| 1838: | はくちょう座61番星の視差測定(ベッセル) |

ジョルジュ・ビゼー誕生(フランス) |

|

| 1839: | 望遠鏡流星の観測(メイソン) |

| ケンタウルス座α星の視差を発表(ヘンダーソン) | |

| 1840: | 太陽に大黒点が出現 |

| オゾンの発見(シェンバイン) | |

ピョートル・チャイコフスキー誕生(ロシア) |

| 1841: | 星座境界線に赤経赤緯のみを用いることを提唱(J・ハーシェル) |

密着プリント法に特許(トールボット) |

|

ダゲレオタイプの写真を撮影(上野俊之丞) |

|

ベッセルの地球回転楕円体が決定 |

|

『幾何光学理論』の出版(ガウス) |

|

プリズム発明(ニコル) |

|

アント二ン・ドヴォルザーク誕生(チェコ) |

|

アレッサンドロ・ロッラ没 |

|

| 1842: | ドップラー効果の発見(ドップラー) |

| 最初の太陽の写真(レレボー) | |

| 皆既日食の写真に挑戦して失敗、部分食は成功(マヨッチ) | |

| コロナは太陽のものであることがわかる | |

| 太陽スペクトルの撮影に成功(ベクレル) | |

| グルームブリッジ1830を発見(アルゲランダー) | |

| 地球の密度を5.66を算出(ベイリー) | |

| 九段坂天文台設立(日本) | |

| エネルギー保存の法則を発見(マイヤー) | |

夜想曲 Op.647 作曲(ツェルニー) |

|

「真夏の夜の夢」作曲(メンデルスゾーン) |

|

| 1843: | 太陽黒点11年周期の発見(サミュエル・ハインリッヒ・シュワーベ) |

| 水星の近日点の前進を発見(ウルバン・ルヴェリエ) | |

| 未知惑星の位置推算に成功(ジョン・カウチ・アダムス) | |

| 天王星運動の謎の解決に賞を制定(ゲッチンゲン王立科学協会) | |

| 赤外域のスペクトル写真に成功(ヘンリー・ドレーパー) | |

| 写真測光の初め(レワンドフスキー) | |

| エータ・カリーナが−1等に増光 | |

| ブンゼン項時計を発明(ブンゼン) | |

| 太陽をかすめる彗星が昼見えた | |

| アルゲランダー星表出版 | |

| 二重星発見目録出版 | |

| 正立プリズムの発明(アミチ) | |

| シンシナチ天文台設立 | |

| ヤコビ楕円体の発見(ヤコビ) | |

異なる性格の8つの夜想曲 Op.604作曲(ツェルニー) |

|

エドゥワルド・グリーグ誕生(ノルウェー) |

|

| 1844: | シリウスとプロキオンの伴星の存在を発表(ベッセル) |

| M1の構造を観測して「かに星雲」と命名(ロス卿ことウィリアム・パーソンズ) | |

「ヴァイオリン協奏曲」作曲(メンデルスゾーン) |

|

| 1845: | 184センチ反射望遠鏡完成「リヴァイアサン」、渦巻き星雲の発見(ロス卿) |

| ダゲレオタイプで素晴らしい太陽写真と黒点写真を得る(フィゾー、レオン・フーコー) | |

| 月の良質な写真を撮る(ボンド、ホイップル) | |

| ビーラ彗星分裂 | |

| 未知惑星の位置を計算(ジョン・カウチ・アダムス、ウルバン・ルヴェリエ) | |

| 加熱物質の蒸気に太陽の光を通すと太陽スペクトルに変化が現れることに注目(ミラー) | |

| クリムゾン・スター(うさぎ座R)の発見(ジョン・ラッセル・ハインド) | |

| 『宇宙(コスモス)出版』(アレクサンダー・フォン・フンボルト) | |

| ボン大学天文台設立 | |

ガブリエル・フォーレ誕生(フランス) |

|

| 1846: | 海王星発見(ウルバン・ルヴェリエ、ジョン・カウチ・アダムス、ヨハン・ゴットフリート・ガレ) |

| 海王星の衛星発見。また、輪を見たと報告(ウィリアム・ラッセル) | |

| 地球の流星状衛星を発見したと報告(プチ) | |

| オリオン星雲もからなると発表(ロス卿) | |

| 銀河系の中心に高質量天体があると主張(ヨハン・ハインリッヒ・メドラー) | |

| アテネ天文台設立 | |

| 1847: | 天の川に星雲が少ないことを発見(J・ハーシェル) |

| M31の暗黒のすじを発見(ボンド) | |

| 水星より内側の惑星を発見したと考えた(スコット) | |

| 『摂動論』出版(コワレスキー) | |

| エネルギー保存則の定式化(ヘルムホルツ) | |

| 1848: | 黒点相対数を定義(ウォルフ) |

| 土星の衛星ヒペリオンの近土点の後退運動を発見(ホール) | |

| 土星の環は固体でないことを限界式で示す(アルバート・ロシェ) | |

| 隕石落下説で太陽のエネルギー源を説明(マイヤー) | |

| ドップラー効果を光にも応用できると主張(レオン・フーコー) | |

| スペクトロスコープを製作(シムズ) | |

| 湿板写真法を発明(アーチャー) | |

| 絶対温度の概念を提起(ケルビン) | |

| 1849: | 回転鏡と歯車で地上初の光速度測定(フィゾー) |

| M51を恒星に分解(ロス卿) | |

| スペクトルのD線がナトリウムの輝線と同一であることを示す(フーコー、ミラー) | |

| ケルナー接眼鏡の発明 | |

| 経度測定に電信の利用を示唆(ウォーカー) | |

| 13ヶ月実証暦を提案(コント) | |

| 1850: | 星の等級尺度の決定(ノーマン・ロバート・ポグソン) |

| 恒星写真に成功(ボンド、プリチャード) | |

土星のC環を発見(ボンド) |

|

| 赤外線も屈折によりスペクトルに広がることを示した(マセドニア・メローニ) | |

| レフレックス天頂筒を考案(エアリ) | |

| 光速は水中より空中の方が速いと発表(フーコー) | |

全現象を電磁的に説明(マクスウェル) |

|

| 熱力学第2法則を作りエントロピーの概念を導入(クラウジウス) | |

| 原子価の概念を導入(ウィリアムソン) |

| 1851: | 振り子の実験で地球の自転を証明(レオン・フーコー) |

| 皆既日食の写真に成功(ベルコウスキー、セッキ、ブッシュ) | |

日食中に太陽輻射を初めて測定(セッキ) |

|

| 太陽周期と磁気嵐の周期との関連が示された | |

| 太陽光斑の発見(ダウ) | |

| シリウスBの位置を推算(ペータース) | |

| 1852: | 流星の組織的観測に着手(シュバイツァー) |

| 1610年以来の黒点極大、極小期を決定(ウォルフ) | |

| 地球磁場の強さの上下と黒点周期の相対を指摘(サビン) | |

| 変光星雲NGC1555(おうし座)を発見(ジョン・ハインド) | |

天の川の不規則な形を渦状星雲として説明しようとした(アレキサンダー) |

|

| 対物レンズの理論を発表(ザイデル) | |

| 土星C環が透明であることを発見(ラッセル、ヤコブ) | |

| ジャイロスコープの発明(レオン・フーコー) | |

| 1853: | 火星の南極冠は北極寒より大きいと報告(アラゴ) |

| 潮汐が地球自転をおくらせていることを発見(アダムス) | |

| 黒点観測クロスワイヤ法を考案(カリントン) | |

| 複数核を持つ彗星を発見(セッキ) | |

| 天然色写真技術を発明(ニエプス、ビクトル) | |

| レンズの3次収差論を発表(ルートヴィッヒ・ザイデル) | |

| 1854: | 星の熱源を重力収縮で説明(ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ) |

| 月の運動から太陽視差8.95を算出(ハンセン) | |

| 対日照の科学的観測(ブロルゼン) | |

| ポロプリズム式双眼鏡を発明(ポロ) | |

| 非ユークリッド幾何学創始(ジョージ・リーマン) | |

| (ルートヴィッヒ・ザイデル) | |

| 1855: | ふたご座Uの変光を発見(ジョン・ハインド) |

| 海王星の運動理論を発表(コワルスキー) | |

| アメリカ暦創刊(1916年航海暦) | |

| チューリッヒ天文台設立(スイス) | |

| 1856: | 星の等級の1等の差を光度の2.5倍と定義(ノーマン・ロバート・ポグソン) |

| 土星の環の安定性を証明(ジェームズ・マクスウェル) | |

| ガラス面の銀メッキ法を発明(リービッヒ) | |

| 銀メッキガラス鏡を製作(スタインハイル、フーコー) | |

| 光干渉計の発明(ジャマン) | |

| 5収差の研究(フィリップ・ルードヴィグ・フォン・サイデル) | |

| 1857: | 精密な月の運行表を発表(ハンセン) |

| 二重星(ミザール)の写真撮影に成功(G.P.ボンド、J.A.ホイップル、ブラック) | |

| 写真星像の大きさは星の光度と露出時間と関係することを発見(G.P.ボンド) | |

| 小惑星帯の空隙を発見(カークランド) | |

| フォトヘリオグラムを考案(ド・ラー・リュー) | |

| 土星の環は粒から成ると述べた(ジェームズ・マクスウェル) | |

| シドニー天文台設立(オーストラリア) | |

| カール・ツェルニー死去 |

|夜想曲リスト|

ツェルニーについて

♪参考資料♪

クラシック作曲家辞典(監修:中川原理/フェニックス企画編)

クラシック作曲家大全(監修:ジョン・バロウズ、日本語監修:芳野靖夫/日東書院)

天文学史

★参考資料★

星の年表(斉田博/誠文堂新光社)

天文学史(中山茂編/恒星社)