|星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||

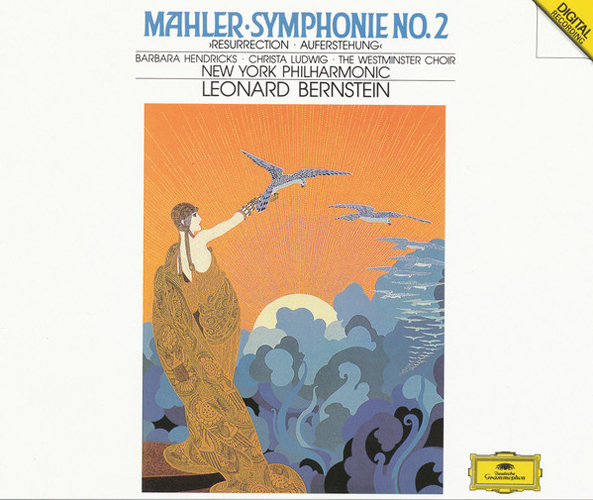

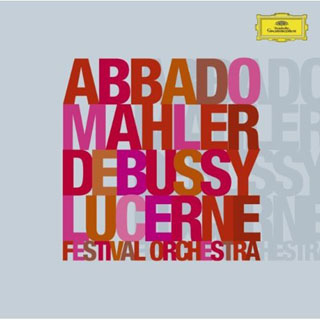

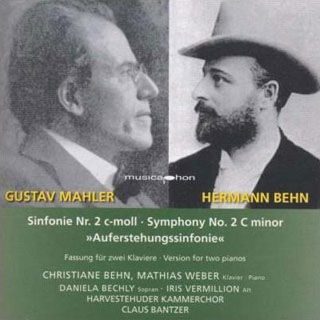

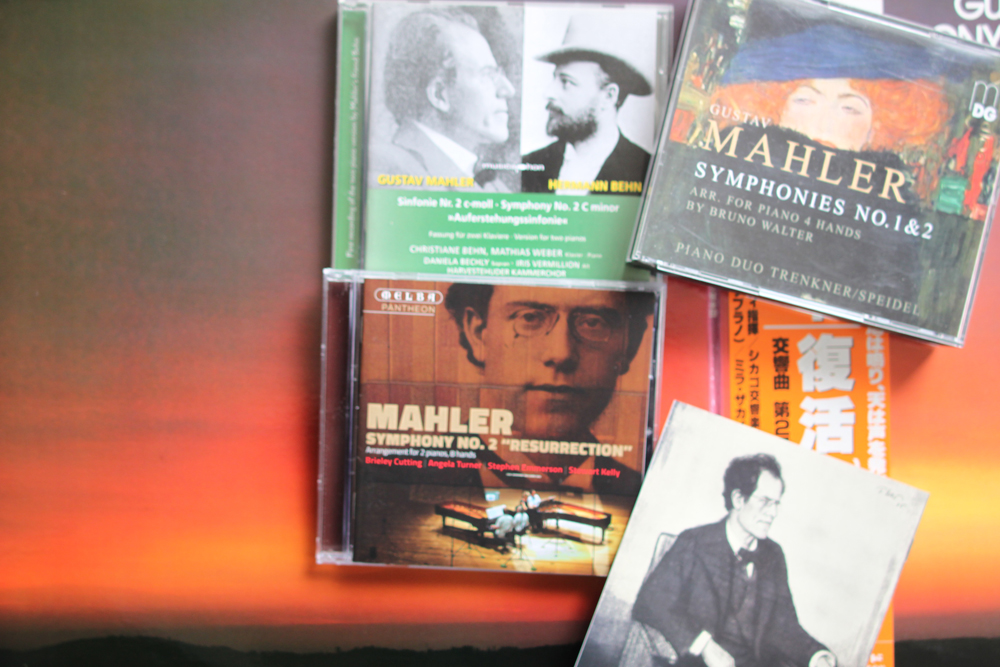

| 交響曲第2番の完成にあたり、師であるハンス・フォン・ビューローに「これは音楽じゃない!」と拒絶されてしまった逸話のある曲のピアノ版。ワルターは2台ピアノとして、オーケストラスコアだけをアレンジしましたが、このヘルマン・ビーン(1859-1927)版はそれにヴォーカルスコアも残してくれました。 当ディスクはマーラー生誕150年に合わせてライヴレコーディングされたもので、合唱団つきで聴けるようになりました。この曲のファンである私は垂涎の一品ではないでしょうか(笑)。 ピアノを弾いているクリスティアーネは、この曲を編曲したヘルマンの孫。 |

|

||

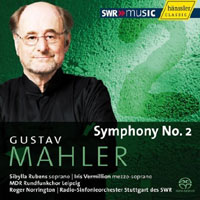

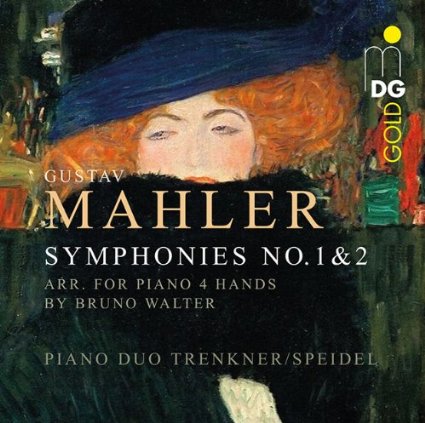

| このピアノデュオの一人であるトレンクナーは、これまでにもマーラーの交響曲第6番、第7番をツェムリンスキーが演奏してきたつわものです。ここでは、パートナーをツェンカーからシュパイデルにかえ、マーラーの弟子のひとりだったブルーノ・ワルターのアレンジした4手連弾のための交響曲第1番、第2番をレコーディングしてくれました。私にとって、何といっても興味深いのは、その使用楽器です。1901年製のスタインウェイを使っており、マーラー存命中の音、というわけです。また、SACDというフォーマットが歴史的な音をストレスなしに体験させてくれるのでいいですね! |

| この曲のピアノヴァージョンのレコード(CD)は4種。所有していないのはNAXOSからリリースされているワルターが連弾のために編曲した版(上のトレンクナー&シュパイデルと同一)。ピアノはMaasa Nakazawa(中澤真麻 )とSuhrud Athavale。 |

|

交響曲第2番 ボックレット編(2014) |

||

|

||

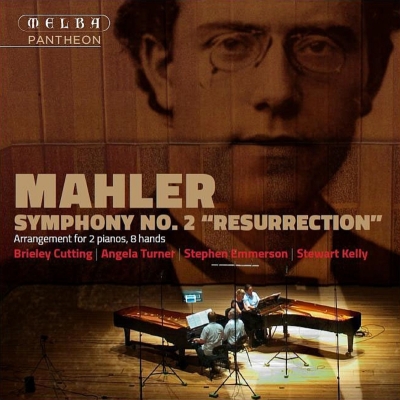

| 連弾が2台のピアノで。つまり4人のピアニストによるピアノ版です。ワルターが連弾版を編曲した同じ年に、この作曲家であるハインリヒ・フォン・ボックレット(1850-1926)も2台ピアノ8手版を編曲しました。できることならSACDで迫力あるサウンドを聴きたかったなぁ、というのはないものねだりというものでしょうか。2台ピアノという点ではこれまでレコーディングされているものと変わりはありませんが、その1台に2名を要する連弾が2台というアレンジは想像を絶する複雑さと迫力。 |

|もどる(グスタフ・マーラー)|作曲家の部屋|

|星の音楽、宇宙の響き|

|home(一番星のなる木)|

|2022年1月28日更新|