|星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)|

.jpg)

Photo by Toshiharu Minagawa.

鈴木壽壽子(誠文堂新光社) |

★ ★ ★

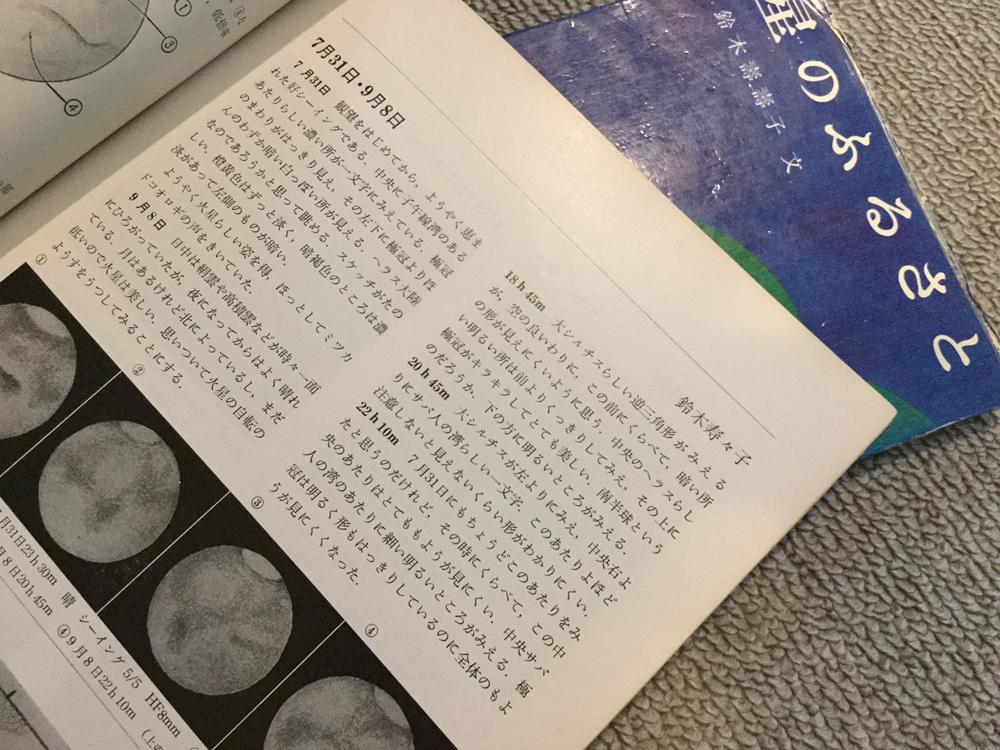

| 私が星を眺める上で欠かすことの出来ない、もっとも心に残るエッセイ集で1975(昭和50年)に刊行されました。今でも良く手にしているため、書棚の良く見えるところに置いてある一冊です。 1971年の火星大接近をスケッチした「炎の上の火星」と題された原色によるスケッチ集を『天文ガイド』に送ったことがきっかけで、この珠玉の言葉で綴られた小冊子は編まれました。火星の接近と自らの生活空間を交えつつ綴った火星観測誌。そして第二部「星のふるさと」は星のしおりからの抜粋でしょうか。 当時の私はまだ4歳でしたから、四日市市で発生している大気汚染のことも、公害裁判のことも、ましては火星の大接近のことも知りませんでしたが、幼稚園で仲良しの友だちと泣き笑いをして日々を過ごしている別の場所で、主婦という立場にもかかわらず、これだけの観測を行っていたということに驚かされました。 |

“たまたま、北西の強い風が吹いて、昇ってくる火星が見える日があっても、視野の火星像は、激しい気流のために揺れ動いて、小さな炎のように見える。像が落ちついて、何とかスケッチできるのは、その風の凪ぐ夜半になる。そしてすぐ、霧に似た雲に消えてしまう。 -----[小さな発見]より “コンビナートの夜のきらめき それが星でないのが悲しい” |

|

| 口絵の、この一篇の詩(高校生の時に参加した環境ポスターも、この一編の詩を引用させてもらいました)が私の人生を決定付けたと言ってもいいかもしれません。なぜなら、今、こうして星空と触れ合うことの楽しさや神秘感、そして日々見えにくくなっている星の瞬きのことを、多くの人たちに話す機会を望み、与えられるようになったからです。なぜ星が見えにくくなってゆくのか? |

|

廃刊になり、手元の冊子もページが取れたりボロボロになってしまっていますが、生涯において心に残るこの一冊は、永遠にその輝きを失うことはないでしょう。 なお、私の【一番星のなる木】にはいくつかこの本へのオマージュを入れてあります。表紙は【星のふるさと】の内扉にインスパイアされ、メシエスケッチアルバムの11月15日のくだりは、まさに鈴木さんの表現をそのまま使わせてもらいました。  |

|もどる(天文、宇宙、星の本)|home(一番星のなる木)|

Photo by Toshiharu Minagawa.

.jpg)

Photo by Toshiharu Minagawa.