交響詩『ツァラトゥストラはかく語りき』大いなる憧れについて

エピソード12【Encyclopedia Galactica】で使用されるこの曲は、セーガン博士が特に強い関心を寄せている地球外知的生命との交信を扱ったエピソード。番組冒頭で、およそ科学番組ではタブーとされているUFOや宇宙人に誘拐されたエピソードなどを大胆に紹介しています。この話は、のちのち取り上げることにしましょう。

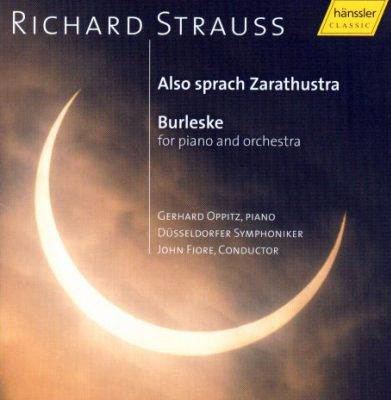

さて、このシュトラウスの曲が登場するのは、ジャン・フランソワ・シャンポリオン(Jean-François Champollion, 1790-1832)が、ロゼッタストーンをめぐり、自らがエジプトの巨大神殿を前にしたときの心理描写として見事な演出をはたしています(15m00sごろから)。

単一楽章であるこの交響詩にあって、“大いなる憧れについて”は、映画で有名になった序奏の“日の出”を含む3曲目に演奏されます。まさにシャンポリオンが昔から憧れていた神殿を目の前にした心境と、それに伴う神殿の壮大さ、そして音楽が巨大神殿のごとく壮大に鳴り響きます。なんと感動的なシーンでしょうか!

シャンポリオンが、初めてロゼッタ・ストーンを手にしたとき、持ち主であるジョセフ・フーリエ(Joseph Fourier, 1768-1830)に「どういう意味ですか?」と問いかけるのですが、「誰にも答えられないのだよ」という返事しかかえって来ません。そして数年後、とうとうシャンポリオンは、その石が発見された場所に赴き、あと1時間という地点までやって来ます。そして「この誘惑に耐えられるか?」「いや、できない」と日記を付け、案内人をおいてたいまつを手に巨大神殿に向かいました。そして、夥しい数の古代文字を前に「すべて現代語に置き換えることが出きる」と言って、後にフーリエに尋ねた質問に自ら答えてしまったのです。

このあたりのシナリオの書き方は、通常の科学番組では味わえない感動を視聴者に与えてくれます。そしてセーガン博士は「現代のシャンポリオン」が、宇宙から届く道のメッセージを、きっと解読してくれるに違いない、と締めくくります。

|