|星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)|

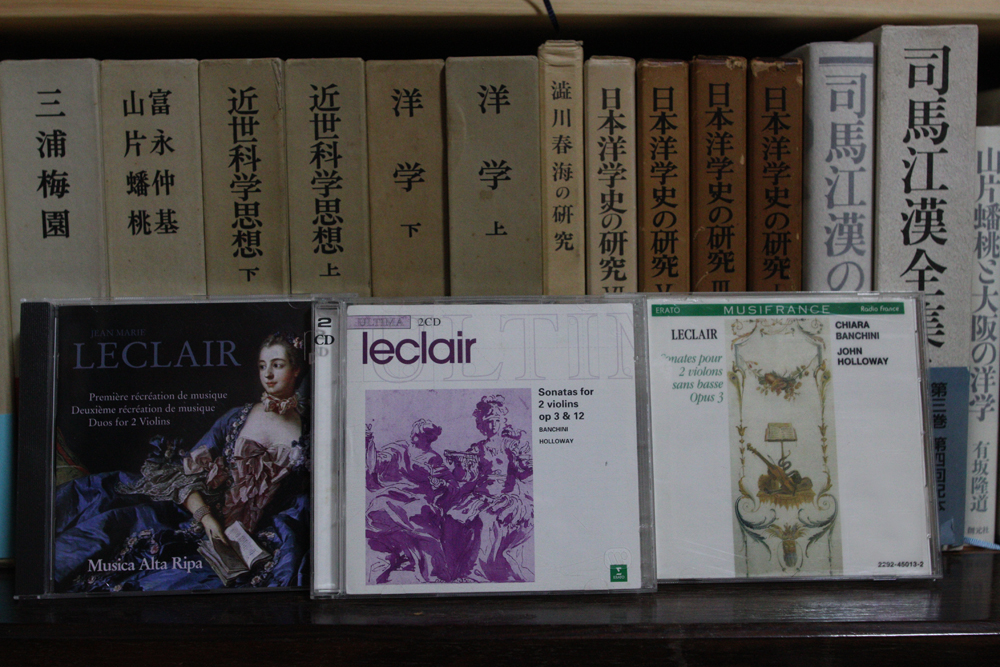

| ルクレールはフランスの作曲家。フランス・ヴァイオリン楽派の開祖と呼ばれ、1728年にパリでデビュー。瞬く間に巨匠への道を駆け上がっていったバロック期の名ヴァイオリニストです。 図書館で何気なく借りた『2つのヴァイオリンのためのソナタ Op.3』の魅力に取り憑かれ、バロックの作曲家の中では、テレマンに次いで星空の元では良くつきあってもらっています(笑)。数は少ないのですが、今後も魅力的な楽器の組み合わせの器楽曲が見つかりそうです。 |

2つの器楽のためのソナタ Op.2

キアーラ・バンキー二とジョン・ホロウェイの2人が

2梃のヴァイオリンのみでレコーディング一枚。

この1枚で私は、二梃のヴァイオリン(伴奏なし)の

ヴァイオリン・ソナタに巡り会いました。

それまで無伴奏のヴァイオリン・ソナタと言えば

バッハやテレマンのそれぐらいしか知りませんでした。

しかも、それらはすべてソロ作品。

現代音楽にもそうしたスタイルは数多く作曲されていますが、

そちらは何やら技巧を凝らした耳にも体にも穏やかでない作品が多い

(あくまでも私観ではありますが…)

とにかくルクレールは「心地がよい、明るい、聞き流せる…」

といった雰囲気がとても気に入りました。

これ以降、私は二梃のためのヴァイオリンソナタを探す旅に出ることになったのです(笑)

|

2つのヴァイオリンのための6つのソナタ Op.3 ソナタ 第1番 ト長調 Op.3-1 ソナタ 第2番 イ長調 Op.3-2 ソナタ 第3番 ハ長調 Op.3-3 ソナタ 第4番 へ長調 Op.3-4 ソナタ 第5番 ホ短調 Op.3-5 ソナタ 第6番 ニ長調 Op.3-6 2つのヴァイオリンのための6つのソナタ Op.12 ソナタ 第1番 ロ短調 Op.12-1 ソナタ 第2番 ホ長調 Op.12-2 ソナタ 第3番 二長調 Op.12-3 ソナタ 第4番 イ長調 Op.12-4 ソナタ 第5番 ト短調 Op.12-5 ソナタ 第6番 変ロ長調 Op.12-6 |

イタリア人らしい(?)歌心に満ちた2梃のヴァイオリンの対話(歌)や踊り(リズム)にあふれた作品集で、もしかしたら、初めてこの手の器楽作品も星空に合うなぁ、とお供に連れて行った最初の曲かも知れません。それまでは、どちらかと言えば標題音楽的を選んで聴いて(掛けて)いました。とにかく初めてこの曲を耳にした時、「ビビッ」と来ました(笑) 今のところルクレールが残した二梃のための作品は、Op.3とOp.12のみ。 |

音楽の愉しみ(1736/37)

(他に「音楽の慰み」とか「音楽の気晴らし」という和訳があります)

テレマンの『忠実な音楽の師』のような性格の組曲だと思います。

ちなみに私の所有しているアルバムでは

リコーダー、ヴァイオリン(2)、チェロ、ギター(テオルボ)、ハープシコードという6人編成。

加えて第2集にはオーボエが入っています。

|

音楽の愉しみ Op.6 I. Ouverture: Gravement - Vivement - Lentement ソナタ 第5番 ホ短調 Op.3-5 音楽の愉しみ ト短調 Op.8 |

イタリア人らしい(?)歌心に満ちた2梃のヴァイオリンの対話(歌)や踊り(リズム)にあふれた作品集で、星空を眺める時にも心地よく聴いています。 |

Jean-Marie Leclair(1697-1764) |

~1690年代生まれの作曲家~ |

Giuseppe Tartini(1692-1770) Johann Adolph Hasse(1699-1783) |

| ルクレールが活動していた時代の天文学史を覗いてみると、1705年にエドモンド・ハレー(1656-1742)が1682年の彗星が1758年に回帰すると予言(のちのハレー彗星)、1728年にジェームズ・ブラッドリー(1693-1762)が、光行差を発見。他に望遠鏡などの技術革新が起こりました。日本でも岩崎善兵衛が太陽黒点を観測していました。 |

|もどる(二梃のための作品集)|

|クラシック・インデックス|作曲家のページ|

|星の音楽、宇宙の響き|天界の音楽|

|宇宙と音楽(天文学史と音楽史)|

|home(一番星のなる木)|