|星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)|

|

|||

|

この名前を聞いて天文学者と答えるか作曲家と答えるかによって、 ハーシェルへの思いがどれぐらいであるかがわかります 天王星の発見、天の川の星数え、ハーシェル式望遠鏡を発明した大天文学者です。 これぐらいは星好きにとっては当たり前のプロフィールですが 実はハーシェルの本職は宮廷作曲家であり、音楽教師でした 天文は単なる趣味でしかなかったのです ハーシェルはかなりのジャンルの曲を作曲しているわりには しかし、 さて、 趣味である天文で名を馳せたハーシェルは 一体どんな天界の音楽を聴いていたのでしょうか? 星を眺めているときに星からのいろいろな美しいメロディもキャッチしていたのでは? などと考えてしまいがちですが 後輩のモーツァルト(1756-1791)と似たようなシンフォニー のちのホルストのように星にまつわるような曲や 星空をイメージした曲を書いていません 星好きにとっては何となくがっかりですが 大天文学者が星を眺めたときの印象が作曲に何の影響も与えなかったのかとは思えません そう思って聴けばやはりハーシェルの作曲した曲は天界の音楽と言えると思います |

|||

音楽史的にハーシェルはどのあたりの人物かというと…

ハーシェルはいわゆる古典派のど真ん中に位置していた作曲家ということになります。 ハイドンの『天地創造』に興味深いエピソードが書かれています。 2003年にレコーディングされたこのアルバムのライナーノーツに |

|

|

|

|

|

と書かれていました。

確か音楽史の中では、 「ハイドンとハーシェルは会うことはなかった」 と記録していたと思います。

ただ、 上記のエピソードは、想像力をかきたててくれる内容だと思います。 二人が顔を合わせることが無かったにしろ、 妹のキャロラインが接待したとか、 別の日に訪れていたけど誰も記録(日記)を残さなかったとか。

そしてハイドンが例の言葉をつぶやいた… 「なんて大きく、なんて広いのだろう… 」 |

ウィリアム・ハーシェル誕生(1738-1822) |

| 『光学』出版(スミス) | |

| 『流体力学』出版(ベルヌーイ) | |

| 気体分子運動論の先駆「ベルヌーイの法則」(ベルヌーイ) |

「サウル」、「エジプトのイスラエル人」ロンドン初演(ヘンデル) |

|

「合奏協奏曲」完成(ヘンデル) |

| ウプサラ天文台設立(スウェーデン) | |

| ストックホルム科学アカデミー設立(スウェーデン) |

ベルリンがハンブルクとともに北ドイツ音楽の中心地となる |

|

C.P.E.バッハ、クヴァンツ、ベンダらフリードリヒ大王に招かれる* |

| *カール・フィリップ・エマニュエル(1697-1773)はチェンバロ、ヨハン・ヨアヒム・クヴァンツ(1697-1773)はフルート、フランツ・ベンダ(1709-1786)はヴァイオリン。このうちクヴァンツは1728年から皇太子フリードリヒにフルートを教える。 |

| 原始的光度計で測光(セルシウス、ツレニウス) |

「メサイア」完成(ヘンデル) |

|

イギリスで大音楽祭が増加 |

|

アントニオ・ヴィヴァルディ没 |

イギリス式赤道儀架台の初め(シッソン、ヒンドレー) |

|

オーロラと磁気降下の関係を示唆(ヒョーター) |

|

| 伊能忠敬誕生(寛保元年) |

ダブリンの音楽協会により「メサイア」初演 |

|

「ゴルトベルク変奏曲」刊行(B.S.バッハ) |

|

フランスのオペラ・コミークが大いに発展 |

温度にセ氏目盛り(セルシウス) |

|

『暦象考成後編』完成(中国) |

「メサイア」ロンドン上演(ヘンデル) |

|

「サムソン」ロンドン上演(ヘンデル) |

|

ライプツィヒで大演奏会(後にゲヴァンとハウス)が始められる |

|

自由な芸術家の地位向上に伴い、愛好家のための演奏会の重要性が増す |

『力学原理』(ダランベール) |

|

『地球球状論』(クレーロー) |

|

最小作用原理を発見(オイラー) |

「平均律クラヴィーア曲集 第2巻」を完成(J.S.バッハ) |

|

晩年のコラール・カンタータの時代(J.S.バッハ) |

| 6本の尾を持つクリンケンベルク彗星出現(C/1743 X1, Comet Klinlenberg) | |

| オルバースのパラドックスに似た論文を発表(シェゾー) | |

| アメリカ学術協会設立 | |

| 神田天文台設立(日本) |

「ユダス・マカベウス*」作曲(ヘンデル) |

|

古典的交響曲の形式が初期のディヴェルティメント様式から次第に完成へ向かう |

*「ユダス・マカウベス」の中の「見よ、勇者は帰る」は、表彰状の際に流れる音楽として知られる。 |

| 章動の発見(ブラッドリー) | |

| ω星雲発見(シェゾー) | |

| 太陽系起原彗星衝突説(ビュッフォン) |

「マタイ受難曲」作曲(テレマン) |

| 月の運動論(オイラー) | |

| 彗星の放物線軌道決定法を初めて提出(ボスコビッチ) |

「ユダス・マカベウス」ロンドン上演(ヘンデル) |

|

フリードリヒ大王*の御前で「音楽の捧げもの」を演奏(J.S.バッハ)

|

| *フリードリヒ2世(1712-1786)。優れた軍事的才能と合理的な国家経営でプロイセンの巨大化に務め、啓蒙専制君主の典型とされる。また、フルート演奏をはじめとする芸術的才能の持ち主でもあり、ロココ的な宮廷人らしい万能ぶりを発揮した。フランス文化を知り尽くすなど学問と芸術に明るく、哲学者のヴォルテール(フランソワ=マリー・アルエ)と親密に交際し、全30巻にも及ぶ膨大な著作を著し哲人王とも呼ばれ、功績を称えてフリードリヒ大王と尊称されている。哲学者イマニュエル・カントはフリードリヒの統治を「フリードリヒの世紀」と讃えた。 |

| 三体問題の研究始める(ダランベール) | |

色消しレンズの原理を発表(オイラー) |

|

| 三裂星雲を発見(ルジャンティユ) |

- - - |

| 地軸の章動の発見(ブラッドリー) | |

| ヘリオメーターを考案(ブゲー) | |

| 電気の一流体説(ベンジャミン・フランクリン) |

「ロ短調ミサ」完成(J.S.バッハ) |

|

「王宮の花火の音楽」作曲(ヘンデル) |

| 月の近地点の運動を天体力学で説明(オイラー) | |

| 月の永年加速計数を決定(ダンソン) | |

| パラス隕石発見 | |

| 小望遠鏡用万能ポータブル赤道儀発明(ショート) | |

| 望遠鏡による黒点観測(岩橋善兵衛) |

ヨハン・セバスティアン・バッハ没 |

|

「フーガの技法」未完(J.S.バッハ) |

|

ポツダム・クラヴィーア協奏曲の時代(C.P.E.バッハ) |

|

フリードリヒ大王とクヴァンツによるフルートの独奏曲と協奏曲の演奏 |

|

クラヴィコードが家庭用楽器として愛好される |

|

ヨハン・シュターミッツを中心とするマンハイム楽派が活躍 |

|

マンハイム楽派による古典派様式へ積極的に関わる |

| 星雲は無数の星の集まりという銀河系構造を発表(ライト) | |

| 土星の環は微小衛星群であると主張(ライト) | |

| 南アフリカで太陽、月の視差測定(ラカーユ) | |

| ハンセンの表出版 | |

| エネルギー保存原理を発見(ベルヌーイ) | |

| 妹カロライン・ハーシェル誕生(1750-1848) |

「イェフタ」作曲(ヘンデル) |

|

「ヘラクレスの選抜」作曲(ヘンデル) |

|

トマゾ・ジョヴァンニ・アルビノーニ没(1671-1751) |

ゲッチンゲン大学天文台設立(ドイツ) |

|

徳川吉宗没(1684-1751/貞享元年-寛延四年) |

オペラ・ブッファパリで大成功 |

|

古いトリオ・ソナタなど、通奏低音様式が次第に衰退する |

色消しレンズの特許取得(ドロンド) |

|

『太陽、及び月の運動表』発表(トビアス・マイヤー) |

|

空中電気の存在を証明(ベンジャミン・フランクリン) |

|

イギリス、アメリカ新暦を採用 |

- - - |

|

- - - |

|

- - - |

惑星軌道計算の定数変化法を考案(オイラー) |

|

ストックホルム天文台設立(スウェーデン) |

|

スウェーデン新暦採用(スウェーデン) |

- - - |

|

- - - |

|

- - - |

| 地球自転の永年減速の原因の一つとして海水の潮汐摩擦を考える(カント) | |

| ニュートンの光の屈折の誤りを立証(クリゲンスティエルナ) | |

| ヘリオメータ製作(ドロンド) |

ジョヴァンニ・バッテスタ・ヴィオッティ誕生(1755-1824) |

|

- - - |

| 星雲説で太陽系の成因を説明(カント) | |

| 島宇宙という言葉を発案(カント) | |

| オイラーの月の理論 |

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト誕生(1756-1791) |

|

クラリネットが広まり始める |

| 磁気嵐の確認(カントン) | |

| 岩橋善兵衛誕生(1756-1811/宝暦六年~文化八年) | |

| 間重富誕生(1756-1816/宝暦六年~文化十三年) |

ドメニコ・スカルラッティ没(1685-1757) |

|

最初の弦楽四重奏曲を作曲(ハイドン)

|

| 星表(ニコラ=ルイ・ド・ラカーユ) | |

地球に対する重力的影響から月と金星の質量を計算(アレクシス・クロード・クレロー) |

|

| 六分儀発明(バード) | |

| 地動説解禁*(ベネディクト14世) |

| *本格的な解禁は1822年 |

- - - |

- - - |

| 剛体運動の方程式を作る(オイラー) | |

| 歳差章動理論の研究(オイラー) | |

| 局部恒星系の形と大きさを決定(シャーリエ) | |

| M1かに星雲の発見(シャルル・メシエ) | |

| ハレー彗星と呼ばれることになる彗星が回帰 | |

| パリッチが発見第1号、アマチュア初、望遠鏡での発見第1号(以上ハレー彗星) | |

| 色消し屈折望遠鏡の原理完成(ドロンド) | |

| 未知惑星の存在を予言(クレーロー) |

「交響曲第1番」作曲(ハイドン) |

|

ゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデル没(1685-1759) |

| 惑星の摂動の研究(クレーロー) | |

| ミュンヘン・アカデミー設立(ドイツ) |

教会音楽が衰退し始める(ヨーロッパ全土) |

|

シンフォニア作曲(ハーシェル) |

| 『光速度測定法』出版(ランベルト) | |

| 光の照度に関する法則発見(ランベルト) | |

| 電気力と磁気力の類似性を主張(エビヌス) | |

| 比熱、及び融解熱を発見(ブラック) |

- - - |

|

- - - |

6月6日、金星の太陽面経過、ヨーロッパ各地で観測が行われる |

|

金星に大気が有ると発表(ロモノソフ) |

|

| 段階宇宙構造論(ランベルト) | |

| 『彗星軌道決定論』出版(ランベルト) | |

| 流体運動方程式(オイラー) | |

| 5月18日、望遠鏡でも見えなかった暗い月食(スウェーデン) | |

| ハリソンの第4号航海用時計完成 |

「オルフェオとエウリディーチェ」ウィーン初演(グルック) |

新 星表完成(ブラッドリー) |

音楽旅行を始める(モーツァルト) |

|

無伴奏ヴァイオリンのための24のカプリッチョ作曲(ハーシェル) |

三枚玉対物レンズ製作(ドロンド) |

|

月が地球に片面しか見せないことを理論的に証明(ラグランジュ) |

- - - |

| 『月の秤動の研究』出版(ラグランジュ) | |

| 亜鈴状星雲、三裂星雲、M33を発見(シャルル・メシエ) | |

| 高橋至時誕生(1764-1804/明和元年~享和四年) |

- - - |

| 地球の緯度変化を予言(オイラー) | |

| 牛込天文台設立(日本) |

エステルハージ家の楽長へ就任(ハイドン) |

数列発表(テティウス) |

|

銀河系構造論(ランベルト) |

|

| 水素の発見(キャベンディッシュ) |

- - - |

イギリス航海暦創刊(マスケリン) |

|

月の運動理論(マイヤー) |

|

| 大半の近接重星は全てが光学的重星ではないと主張(ミッチェル) | |

| クーロンの法則を発見(プリストリー) |

- - - |

- - - |

『星界の知識入門』出版(ヨハン・ボーデ) |

オペラ・コミークが流行 |

6月3日、金星の太陽面経過、世界各地で観測が行われる |

|

ブラック・ドロップ現象を記述(ジェームズ・クック) |

|

| リッチモンド天文台設立(アメリカ) |

ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン誕生(1770-1827) |

レクゼル彗星(D/1770 L1, Lexell's Comet) |

|

金星の太陽面経過から求めた太陽までの距離151,225,000km(オイラー) |

- - - |

|

- - - |

メシエカタログ発表(シャルル・メシエ) |

|

木星は液体星であると示唆(ホク) |

|

| 黒点は低くへこんだ部分と推測(シューレン) | |

| 金星の太陽面通過観測から求めた距離154,198,000km(ラランド) | |

| ラドクリフ天文台設立 | |

| 酸素の発見(プリストリ、シェーレ) |

『疾風怒濤交響曲』と呼ばれる作品を作曲(ハイドン) |

三体問題と取り組み特殊解を発表(ラグランジュ) |

|

ボーデの法則を公表(ボーデ) |

|

窒素の発見(ラザフォード) |

|

質量不変の法則を発見(ラボアジェ) |

|

| 電気力逆2乗法則の発見(キャベンディッシュ) |

- - - |

|

- - - |

太陽系の安定性を証明(ラプラス) |

|

彗星と地球の衝突の可能性について発表(ラランド) |

|

| 金星の衛星軌道を決定(ランベルト) |

「アウリスのイフィゲニア」パリ初演(グルック) |

|

ウィーンで宮廷作曲家、オペラ指揮者に就任(サリエリ) |

| 地球の平均密度を計算4.71(マスケリン) | |

| 黒点のウィルソン効果を発見し、黒点が凹んだ穴であると示唆(ウィルソン) | |

| ドイツ天体暦創刊(ボーデ) |

- - - |

|

- - - |

| 月面図に座標形を導入(マイヤー) | |

| 倍率計を発明(ラムスデン) |

「ハフナー・セレナード」作曲(モーツァルト) |

|

各種の演奏団体、音楽協会が設立される(アメリカ) |

| 黒点出現頻度が年によって消長することを発見(ホレボウ) |

- - - |

|

- - - |

| 火星の極冠は氷と雪からなると示唆(ハーシェル) | |

火星の自転周期(24h37m23s7)を測定(ハーシェル) |

|

| 新燃料理論を確立してフロギストン説を追放(ラボアジェ) |

- - - |

|

- - - |

| 月の山の高さを詳しく測定(ヨハン・シュレーター)Johann Hieronymus Schroeter | |

| 国友一貫斎誕生(1778-1840/安永七年~天保十一年) |

「専門家と愛好家のための6つのクラヴィーア・ソナタ」第1集(C.P.E.バッハ) |

|

卓上クラヴィーア、フリューゲル(翼)が普及 |

|

ハンマー・クラヴィーアのペダルの改良が進む |

|

通奏低音様式がますます廃れる |

| 連星存在の可能性を述べる(マイヤー) | |

| 最初の重星目録を8組発表(マイヤー) | |

| リリエンタールに施設天文台を建てる(シュレーター) | |

| 環状星雲を発見(ダルクイア) |

- - - |

|

- - - |

| ベイリー・ビーズをスケッチ(ウィリアムス) | |

| コペンハーゲン天文台設立(デンマーク) | |

| 間宮林蔵誕生(1780-1844/安永九年~天保十五年) |

「イドメネオ」ミュンヘン初演(モーツァルト) |

|

ザルツブルク大司教と決別、ウィーン定住を決意(モーツァルト) |

|

「ロシア四重奏曲 Op.33」刊行(ハイドン) |

| 天王星発見(ハーシェル) | |

| メシエ・カタログ出版(シャルル・メシエ) | |

| ソンブレロ銀河を発見(シャルル・メシアン) | |

| 酸素と水素より水を合成(キャベンディッシュ) |

「後宮からの誘拐」ウィーンで上演(モーツァルト) |

|

「ハイドンセット」作曲(モーツァルト) |

|

ハイドンの交響曲がアメリカで紹介される |

|

「音楽芸術誌」発行(ライヒャルト) |

| 二重星カタログ発表(ハーシェル) | |

| 土星状星雲を発見、惑星状星雲と命名(ハーシェル) | |

| アルゴルは食変光星であると発表(グドリック) | |

| 水星に大気があると主張(ワロット) | |

| 馬力という単位を導入(ワット) | |

| 浅草天文台* 設置(日本) |

|

|

*現在の浅草天文台(跡) |

|

「選帝侯ソナタ」刊行(ベートーヴェン) |

|

『音楽誌』の刊行が始まる(クラーマー) |

|

ドイツで音楽雑誌が普及 |

| ラムスデン接眼鏡発明(ラムスデン) | |

太陽の空間運動を研究し向点を決定(ハーシェル) |

|

| 月面アリスタルコスの噴火を観測(ハーシェル) | |

| 火星極地の白い模様を極冠と命名(ハーシェル) | |

| 火星衛星の組織的捜索を行なう(ハーシェル) | |

| 火星に濃密な大気は存在しないと述べる(ハーシェル) | |

| 星雲は恒星の集団と考える(ハーシェル) | |

| アルゴルの変光周期を決定(グッドリック) | |

| や座に新星WYの出現 |

ヘンデル100年祭が催される。近代的大音楽祭の始まり(ロンドン) |

| ケフェウス座δ、こと座β、わし座ηの変光を発見(グッドリック、ピゴット) | |

| メシエ・カタログ発行 | |

| 火星面に雲や水蒸気があると考えた(ハーシェル) | |

| はくちょう座網状星雲の発見(ハーシェル) | |

| 天界の構造の研究(ハーシェル) |

「十字架上のキリストの最後の七言」作曲(ハイドン) |

|

ゲーテの詩「すみれ」に作曲(モーツァルト) |

| 凸レンズ状銀河系構造論を発表(ハーシェル) | |

| 二重星カタログ出版(ハーシェル) | |

| 磁気力に関する逆二乗法則の発見(クーロン) | |

| エネルギーという術語を導入(ダランベール) |

「フィガロの結婚」ウィーン初演(モーツァルト)

|

|

ウェーバー誕生(1785-1826) |

| 星雲カタログ発行(ハーシェル) | |

月の永年加速は地球軌道の離心率の現象によると説明(ラプラス) |

|

変光星観測光階法考案(ピゴット) |

「ドン・ジョバンニ」プラハ初演(モーツァルト) |

|

「タラール」パリ上演(サリエリ) |

|

グルック没 |

| 天王星の環を発見したと書く(ハーシェル) | |

| 気体膨張についてのシャールの法則の発見(シャール) |

「交響曲第39番、第40番、第41番」、ピアノ協奏曲「戴冠式」作曲(モーツァルト) |

| ラグランジュの運動方程式を発表 | |

| プロミネンスは太陽の光が月の縁の穴か裂け目を通って輝いていると説明(ウヨア) | |

| テクタイトを発見(マイヤー) | |

| 電気に関する逆二乗法則の発見(クーロン) |

交響曲第92番「オックスフォード」作曲(ハイドン) |

星雲第2カタログ出版(ハーシェル) |

|

| 40フィート望遠鏡完成(ハーシェル) | |

| 鏡面機械研磨法を考案(ハーシェル) | |

| 土星の環に光点を発見(ハーシェル) | |

| 質量保存の法則を確立(ラボアジェ) |

ハイドン最初のイギリス旅行。「ロンドン交響曲」が大成功 |

|

ジムロックがボンで音楽出版を始める |

|

「コシ・ファン・トゥッテ」ウィーン初演(モーツァルト)

|

| メートル法の制定(フランス) | |

| 星雲と星団は別種の天体であることを確認(ハーシェル) | |

| 星雲物質の凝縮によって恒星が生まれると主張(ハーシェル) | |

| 月に人間が住んでいると発表(ハーシェル) |

「皇帝ティトゥスの慈悲」、「魔笛」初演(モーツァルト) |

|

「アヴェ・ヴェルムス・コルプス」作曲(モーツァルト) |

|

「レクイエム」作曲中に没(モーツァルト) |

| 星雲は液体からなると主張(ハーシェル) | |

| スペイン天体暦創刊 | |

| アルマー天文台設立 | |

| パレルモ天文台設立(イタリア) |

ベートーヴェン、ウィーンへ。ハイドンに師事* |

|

「ライン軍のための戦いの歌**」作曲(ルージェ・ド・リール) |

|

「秘密の結婚」ウィーンで上演(チマローザ) |

|

交響曲第94番「驚愕」初演(ハイドン) |

|

ジョアキーノ・ロッシーニ誕生(1792-1868) |

| 地球子午線長の精密測定開始(フランス) | |

| 金星にエベレスト山の4倍の高さの山があると発表(シュレーター) | |

| 天王星の環の存在を否定(ハーシェル) | |

| ジーベルグ天文台設立 | |

| フランス革命暦採用 | |

| 息子ジョン・ハーシェル誕生(1792-1871) |

| *他にヨハン・バプティスト・シェンク(1753-1836)、ヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガー(1736-1809)に師事。 * *のちのフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」となる |

弦楽四重奏曲集『アポニー四重奏曲』作曲(ハイドン) |

|

- - - |

|

- - - |

| 1メートルの長さを暫定的に決定(フランス) | |

サンフェルナンド天文台設立 |

|

| 『太陽系混沌分判図説』出版(志筑忠雄) | |

| 自作望遠鏡で観測(岩橋善兵衛) |

ロンドン旅行。交響曲第100番、第101番作曲(ハイドン) |

|

- - - |

|

- - - |

| 隕石地球外起源説を発表(クラドニ) | |

| イタリアで隕石落下が目撃された | |

| 土星の自転周期を決定(ハーシェル) |

ヘルテル*がブライトコプフの経営者となり「ブライトコプフ・ウント・ヘルテル」に改名 |

|

パリのコンセルヴァトワール(音楽専門学校)成立 |

| 太陽は暗い固体で惑星と本質的に異ならず、生物の存在を推測(ハーシェル) | |

| ヘルクレス座α星の変光を発見(ハーシェル) | |

| かんむり座R、たて座Rの変光を発見(ピゴット) | |

| 望遠鏡流星を捕捉(シュレーター) | |

| 深川天文台設立(伊能忠敬) | |

| グラム単位が定義された |

| *ゴッドフリート・クリストフ・ヘルテル(1763-1827) |

新しい傾向の詩によるドイツ歌曲の発展

|

| 星雲説による太陽成因説の説明(ラプラス) | |

変光星光度観測のために段階法考案(ハーシェル) |

|

彗星軌道計算法考案(オルバース) |

フランツ・シューベルト誕生(1797-1828) |

| 木星衛星の変光観測(ハーシェル) |

「天地創造」ウィーンで初演(ハイドン) |

|

モーツァルトの作品集刊行開始 |

| 万有引力定数の測定(キャベンディッシュ) | |

| 天王星衛星の逆行運動を観測(ハーシェル) | |

| ニュートン力学の理論からブラックホールを予測(ラプラス) | |

| 最初の『天文回報』創刊(ツァハ) | |

| 『暦象新書』出版(志筑忠雄) |

ピアノ・ソナタ「悲愴」刊行(ベートーヴェン) |

『天体力学』出版(ラプラス) |

|

| しし座流星雨観測し、周期的出現を知る(アレクサンダー・フォン・フンボルト) | |

| すぐれた光学ガラス円板を作る(ギナン) | |

| 電堆、電池の発見(ボルタ) | |

| 熱は運動の結果と結論をくだす(デービー) | |

| 定比例の法則の発見(プルースト) | |

| メートル原器完成(フランス) | |

| 麻田剛立没 |

交響曲第1番、弦楽四重奏曲Op.18、七重奏曲Op.20ウィーンで初演(ベートーヴェン) |

|

各国で家庭音楽が盛んになり、器楽が声楽よりも優勢になる |

|

弦楽器による室内楽、管楽器のための独奏曲、協奏曲の演奏が盛ん

|

| 赤外線の発見(ハーシェル) | |

| 『天文ニュース雑誌』発行(ツァハ) | |

| 火星と木星の間の惑星を捜索するためのリリエンタール協会設立(シュレーター) | |

| リング星雲の中心星を発見(フォン・ハーン) | |

| 光の干渉を発見(ヤング) | |

| ラプラスの星雲説に似た『混沌分判図説』出版(志筑忠雄) |

カール・シュターミッツ没 |

|

オラトリオ「四季」ウィーン初演、「天地創造」パリ上演(ハイドン) |

小惑星ケレスの発見(ジュゼッペ・ピアッツィ)Giuseppe Piazzi |

|

星図に境界線を入れる(ヨハン・ボーデ)Johann Elert Bode |

|

紫外線を発見(ヨハン・ヴィルヘルム・リッター)Johann Wilhelm Ritter |

|

『平天儀図解』を著わし天文知識の普及に尽くす(岩橋善兵衛) |

ハイリゲンシュタットの遺書(ベートーヴェン) |

|

ピアノ・ソナタ Op.31作曲(ベートーヴェン) |

|

ピアノ・ソナタ Op.40作曲(クレメンティ) |

| 1802: | 連星の発見、星雲星団第三目録発表(ハーシェル) |

太陽スペクトル中に暗線を発見(ウイリアム・ウォラストン)William Wollaston |

|

小惑星パラス発見(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers |

|

宇宙は隕石の堆積から生じたと考える(ビーバーシュタイン) |

|

宇宙物質は地球物質と一致することを証明(ハウォード) |

|

ボゴタ天文台設立(コロンビア) |

|

気体膨張についてのゲイリュサックの法則を発見(ジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサック) |

|

緯度1度の長さを28里2分と定める(伊能忠敬) |

エクトル・ベルリオーズ誕生(フランス) |

|

交響曲 第2番初演、クロイツェルソナタ・作曲(ベートーヴェン) |

| レーグルに隕石雨(フランス) | |

| パレルモ星表(ジュゼッペ・ピアッツィ)Giuseppe Piazzi | |

| 対日照という言葉を造語(アレクサンダー・フォン・フンボルト)Alexander von Humboldt | |

| ゲッチンゲン天文台設立(ドイツ) | |

| 光が波長の異なる波からなっていることを示す(トマス・ヤング)Thomas Young | |

| 近代分子論、倍数比例の法則の発見(ジョン・ドルトン)John Dalton | |

| パレルモ星表(ジュゼッペ・ピアッツィ)Giuseppe Piazzi |

交響曲 第3番「英雄」が完成(ベートーヴェン) |

| 隕石のウィドマンステッテン構造に注目(G.トムソン) | |

| 小惑星ジュノ発見(カール・ハーディング)Karl Ludwig Harding | |

| 地磁気の強さの低緯度現象を発見(アレクサンダー・フォン・フンボルト) | |

| 光が粒子なら引力の中心近くで光の方向が変えられると予言(ヨハン・ソルドナー) | |

| 学術的気球飛行により上層大気の調査(ジャック・シャルル、ゲイ=リュサック) | |

| 実用ロケット製作(ウィリアム・コングリーブ)William Congreve | |

| 高橋至時没 |

「フィデリオ」が完成(ベートーヴェン) |

| 太陽向点の決定(ハーシェル) | |

| 小惑星をアステロイドと呼ぶよう提唱(ハーシェル) | |

| 大惑星の分裂した破片が小惑星であると示唆(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers | |

| 初めて光学ガラスの製造に成功(アンリ・ギナン)Henry Guinand |

交響曲 第4番が完成(ベートーヴェン) |

|

ヴァイオリン協奏曲、「ラズモフスキー」、「熱情」作曲(ベートーヴェン) |

|

ミヒャエル・ハイドン没 |

| 彗星軌道計算法出版(アドリアン=マリ・ルジャンドル)Adrien Marie Legendre |

アントン・エーベルル没 |

| 彗星は自らも発光すると報告(ハーシェル) | |

| 隕石に鉄と石の区別があることに注目(マルティン・クラプロート)Martin Heinrich Klaproth | |

| コネチカット隕石雨(アメリカ) | |

小惑星ベスタ発見(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers |

交響曲第5番「運命」、交響曲第6番「田園」 初演(ベートーヴェン) |

| 隕鉄のウィドマンステッテン構造を報告(アロイス・フォン・ベッカー=ウィドマンシュテッテン) | |

| 等高度法考案(カール・フリードリヒ・ガウス)Carl Friedrich Gauss | |

| 「摂動理論」発表(ジョセフ・ルイ・ラグランジュ)Joseph-Louis Lagrange | |

反射光の偏光を発見(エティエンヌ=ルイ・マリュス)Etienne-Louis Malus |

|

| 気体反応における体積定比例を発見(ジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサック) |

ファニー、フェリックス・メンデルスゾーン誕生(イタリア) |

|

ヨーゼフ・ハイドン没 |

「軌道計算論」出版(カール・フリードリヒ・ガウス)Carl Friedrich Gauss |

|

黄道傾斜角、分点歳差の永年加速を決定(ピエール=シモン・ラプラス)Pierre-Simon Laplace |

|

火星黄雲の形成を示唆(フラウジェルジュ) |

|

反射測角器の発明(ウイリアム・ウォラストン)William Hyde Wollaston |

|

『ラランデ暦書』(間重富、高橋景保) |

フレデリック・ショパン誕生(ポーランド) |

|

ロベルト・シューマン誕生(ドイツ) |

ケーニヒスベルク天文台設立(ドイツ) |

|

『新訂万国全図』(高橋景保) |

フランツ・リスト誕生(ハンガリー) |

|

ピアノ・ダンパー・ペダルの発明 |

フラウゲルグス彗星(C/1811 F1) |

|

『我春集』の中でフラウゲルグス彗星を詠む(小林一茶) |

|

彗星の尾の理論(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers |

夜想曲を作曲し始める 第1番 変ホ長調 ~1837?まで(フィールド) |

|

指揮棒の使用(イグナーツ・フランツ・フォン・モーゼル) |

偏光の干渉の発見(フランソワ・アラゴ)Francois Arago |

|

ポンス・ブルックス彗星の出現(12P/Pons-Brooks) |

|

彗星の尾の理論(ハインリヒ・オルバース)Heinrich Olbers |

リヒャルト・ワーグナー誕生(ドイツ) |

|

ジュゼッペ・ヴェルディ誕生(イタリア) |

|

交響曲第7番初演(ベートーヴェン) |

火星大接近 5,670万km(08/03) |

金管楽器の半音演奏可能に(ヴァルヴの取付) |

|

交響曲第8番初演(ベートーヴェン) |

太陽スペクトル中に暗線を発見(ヨゼフ・フォン・フラウンホーファー)Joseph von Fraunhofer |

|

| 宇宙の構成分布は不規則であることを示す(ハーシェル) |

「野ばら」「魔王」作曲(シューベルト) |

|

「静かな海と楽しい航海」初演(ベートーヴェン) |

最初のくわしい太陽スペクトル線図を発表(フラウンホーファー)Joseph von Fraunhofer |

「交響曲第4番」「交響曲第5番」作曲(シューベルト) |

|

「レクイエム」作曲(ケルビーニ) |

|

「セビリアの理髪師」作曲(ロッシーニ) |

間重富没 |

ピアノ・ソナタ第4番~第9番 作曲(シューベルト) |

|

ルイージ・ガッティ没 |

ミュンヘン大学天文台設立 |

|

| 光の横波説をとなえる(トマス・ヤング)Thomas Young | |

| 波動論(シメオン・ドニ・ポアソン)Simeon Denis Poisson | |

| 恒星のスペクトル観測(フラウンホーファー) |

「ハンマークラヴィア」作曲、「荘厳ミサ曲」作曲開始(ベートーヴェン) |

最小二乗法による彗星の軌道計算「エンケ彗星」(フランツ・エンケ) Johann Franz Encke |

|

| 1月3日、金星が木星面通過*(ベービス)John Bevis | |

| 伊能忠敬没 | |

| 恒星のスペクトル観測(フラウンホーファー) |

| *ただし、この現象が観測できたのは日本と韓国という洋上という制限がついていたため、観測報告はないようです。 惑星同士の前面経過(transits)と掩蔽(occults)は以下の通り ★2065年11月22日:金星による木星面経過 ★2079年7月15日:水星による海王星の掩蔽 ★2088年10月27日:水星による木星面経過 ★2094年4月7日:水星による木星面経過 ★2104年11月22日:金星による海王星の掩蔽 ★2123年7月15日:金星による木星面経過 ★2126年7月29日:水星による火星の掩蔽 ★2133年12月3日:金星による水星の掩蔽 |

「ます」作曲(シューベルト) |

|

変奏曲の作曲に50人の作曲家に依頼(ディアベッリ) |

エンケ彗星の周期が短くなることを発見(エンケ) |

|

| 現代の化学記号を使用(イェンス・ベルセリウス)Jons Jacob Berzelius | |

| トラレス彗星(C/1819 N1) |

「さすらい人幻想曲」作曲(シューベルト) |

天王星の位置が計算と合わないことを発見(ブーボー) |

|

| シャドーバンド初観測(ヘルマン・ゴルトシュミット)Hermann Goldschmidt | |

| 1日の長さとして1年の平均値をとることを勧告(フランス) | |

| 回折格子を作る(サクソン) | |

| ロンドン天文学会創立(イギリス) | |

| 磁力線の理論を発表(マイケル・ファラデー)Michael Faraday |

「魔弾の射手」ベルリン初演(ウェーバー) |

| 格子による回折現象を発見(フラウンホーファー) | |

| ぎょしゃ座εの変光を発見(フリッチ) | |

| 雹の中の鉄粒の存在を報告(スペインズ) | |

| 宇宙塵に注目(ピクチュー) | |

| パラマッタ天文台設立 | |

| 『大日本沿海輿地全図』完成(伊能忠敬) |

ピアノ・ソナタ第32番 Op.111 作曲(ベートーヴェン) |

|

交響曲第7番(旧8番)、ミサ曲第5番 作曲(シューベルト) |

|

ロンドン王立アカデミー設立(イギリス) |

|

イギリス、アメリカにブラスバンドが始まる |

|

「ゼルミーラ」ナポリ初演。ウィーンで熱狂ベートヴェンと会う(ロッシーニ) |

| 二重星発見目録出版(ヴィルヘルム・ストルーフェ) | |

| はくちょう座61番の連星系を予想(ピアッチ、ベッセル) | |

| 小惑星ケレスの発見(ピアッチ)、 | |

| 星座絵を省略した星図出版(カール・ハーディング) | |

| 教会地動説禁止法令廃棄 | |

| 日本初の水星日面経過観測を行う(間重新) | |

| ウィリアム・ハーシェル没(1738-1822) |

~ハーシェルの音楽~

|

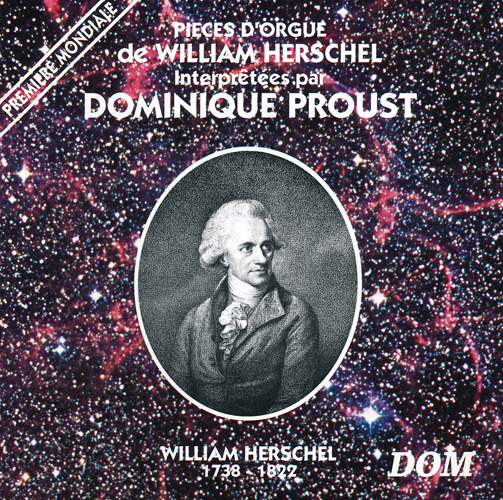

||

ハーシェルと同じく、天文学者でありミュージシャンという肩書を持つドミニク・プルーストの演奏。彼はヨーロッパ南天天文台(ESO)に籍を置く天文学者です。今のところ唯一のレコーディングですが、やはり二足の草鞋を博のは難しいのでしょうか(笑)。もっと演奏会すればいいのに… |

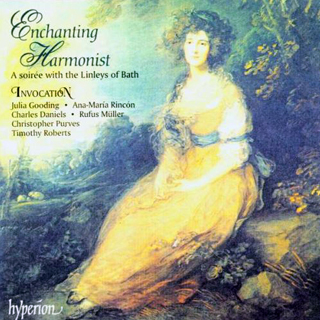

ENCHANTING HARMONIST: A SOIREE WITH THE LINLEYS OF BATH (魅惑の音楽家-バースのリンリー一家との夕べ) |

||

|

||

モーツァルトをして「リンリーは真の天才だった。もし生きていれば、音楽界の最大の誉れの1人になっていただろうに」と言わしめたハーシェルのライバルだった作曲家、トーマス・リンリー(1756-1778)を中心としたプログラム。他にウィリアム・ジャクソン(1730-1803)、ヘンリー・ハリントン(1727-1816)が演奏されていますが、スポットを当てられているのはリンリ―の作品で、ハーシェルはソナタ(ニ長調Op.4-4)1曲のみ。(レビュー) |

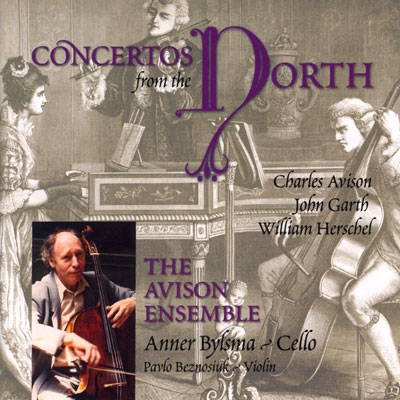

CONCERTOS FROM THE NORTH (北からの協奏曲-アヴィソン、ガースとハーシェル) |

||

|

||

アヴィソン・アンサンブルをバックに、ヴァイオリンのパブロ・ベズノイクのソロによる協奏曲が1曲だけ収められています。 |

|

||

演奏者の名前がなにやらピリオド楽器を使っていそうな感じがしたのですが、そういった意味ではなくて |

MUSIC BY THE FATHER OF MODERN ASTORONOMY (近代天文学の父による音楽) |

||

|

||

なにやら天王星をイメージさせるようなイラストをあしらったジャケット。全曲ハーシェルの作品と思いきや、盟友ハイドンの作品(交響曲第23番)とカップリング。ハーシェルの得意楽器の一つだったオーボエが主役の協奏曲が聴けるのは嬉しいですね。それにしてもハイドンも地味な作品を間に挟んでいるのはどういうことなんでしょうね(笑)(レビュー) |

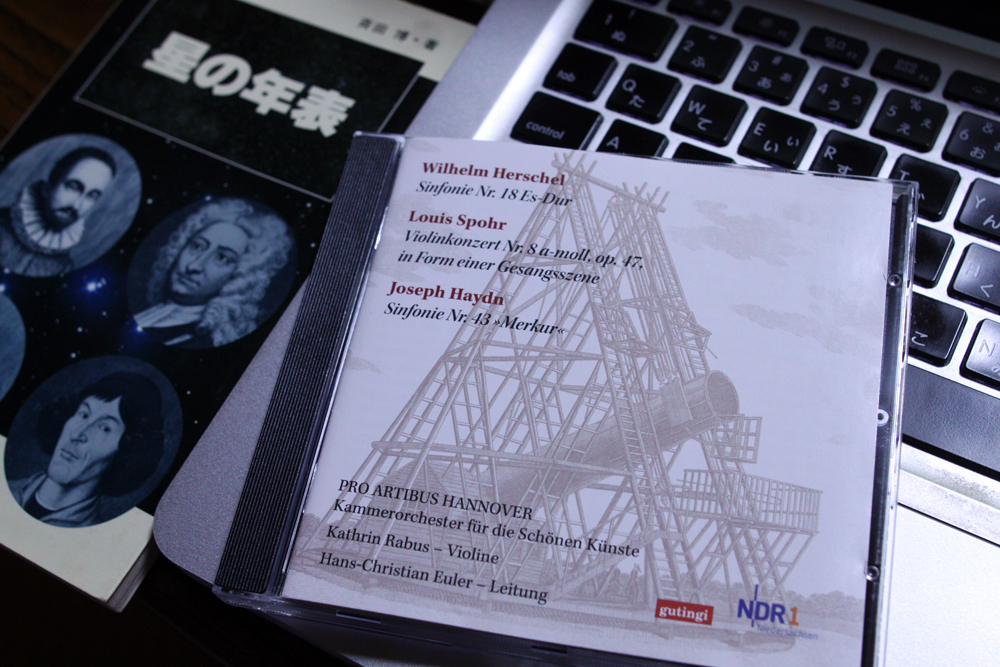

ハーシェル、シュポア、ハイドン |

||

|

||

2002年にリリースされたシンフォニア集には収録されていないと言うところが希少価値の高い一枚ではないでしょうか(笑)。同時代のシュポアとハイドンとカップリングされています。シュポアのヴァイオリン協奏曲を挟んで、同じ調性のハイドンの交響曲。出版社が勝手に『マーキュリー』と名付けていますが、今回のレコーディングでは、ハーシェルに併せての選曲だったのかなぁと思ってしまいました。 |

||

|

||

| 6曲とも長調で書かれているため

構えて聴く必要のないリラックスした楽想にあふれ、

当時王室につかえていたハーシェルが主のオーダーに応えて作曲したんだろうなぁと伺わせます。 そしてまた、モーツァルト1763年ごろ、8歳の時に作曲したの「ロンドン・ソナタ K10-K15」に似ているなぁ、とも思いました。 編成はハーシェルが 「チェンバロ、ヴァイオリン、チェロ」 モーツァルトが 「チェンバロ、フルート、チェロ」 という違いはありますが、 どちらもB.G.M.的な音楽で星を眺めながら聴くとぴったりです。 ただし、先に紹介している「魅惑の音楽家-バースのリンリー一家との夕べ」と同一曲が含まれているので、ちょっとがっかりではありますが(笑)、まとまった形で聴くことができるのは何より喜ばしことです。 |

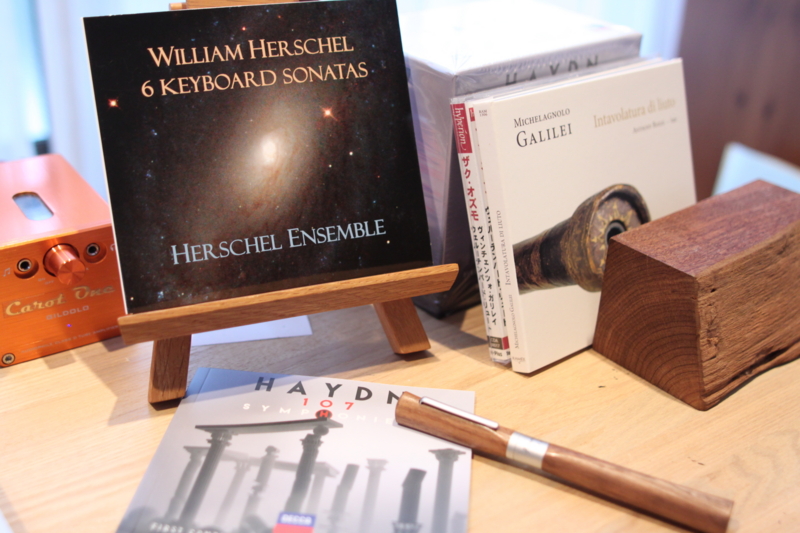

キーボード・ソナタ集 |

||

|

||

その名も「ハーシェル・アンサンブル」のメンバー、ハープシコードのソフィア・ラッセルがハーシェルの「6つのキーボード・ソナタ」全曲をレコーディングしています。今後、このアンサンブルはハーシェルの作品をレコーディングしていくとのことで、楽しみな存在です。メンバーはチェロのジョージ・ロス、ヴァイオリンのオラ・ポポヴァ。シンフォニアとか録音してくれるでしょうか? 最近の流行りでメジャー・レーベルからのリリースではなく自費出版、CD Babyで取り扱っています。 |

||

|

||

| 6曲とも長調で書かれているため

構えて聴く必要のないリラックスした楽想にあふれ、

当時王室につかえていたハーシェルが主のオーダーに応えて作曲したんだろうなぁと伺わせます。 そしてまた、モーツァルト1763年ごろ、8歳の時に作曲したの「ロンドン・ソナタ K10-K15」に似ているなぁ、とも思いました。 編成はハーシェルが 「チェンバロ、ヴァイオリン、チェロ」 モーツァルトが 「チェンバロ、フルート、チェロ」 という違いはありますが、 どちらもB.G.M.的な音楽で星を眺めながら聴くとぴったりです。 ただし、先に紹介している「魅惑の音楽家-バースのリンリー一家との夕べ」と同一曲が含まれているので、ちょっとがっかりではありますが(笑)、まとまった形で聴くことができるのは何より喜ばしことです。 |

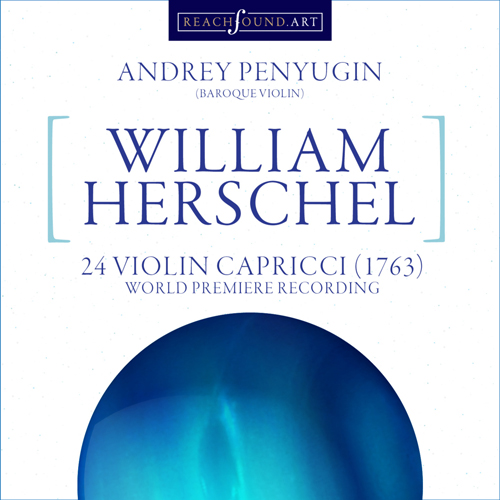

24のカプリッチョ |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 待望久々のハーシェルの新譜です。今回は1763年に作曲された無伴奏ヴァイオリンによる「24のカプリッチョ」で、初録音となるようです。 |

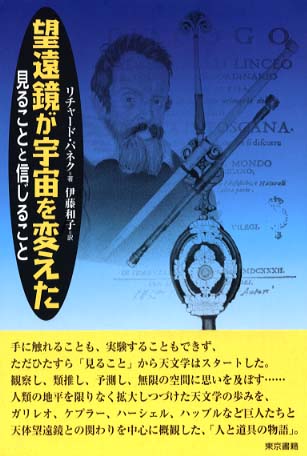

| 以下、ハーシェルに関する著作を紹介します。やはり最大の読み物は斉田博の著作となりますが、他にもハーシェルにスポットを当ててくれた著作もあります。 |

|

|

|

|

|

|

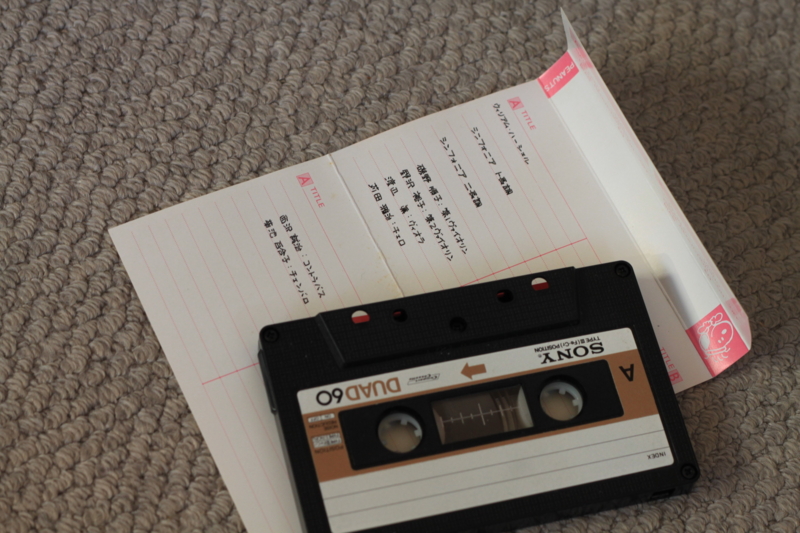

| 私のハーシェルとの音楽の出会いは、1986年のNHK-FMで放送された番組。今も当時エア・チェックしたテープは保存状態も良く、時々取り出しては聴いていますが、当時の王宮で流行った雰囲気をしのばせる、まさに番組タイトルのまま「フレッシュな」響きを聞かせてくれます。 |

|

詳しくはこちらのブログで 星のソムリエの「星語り」 |

|星の音楽、宇宙の響き|天界の音楽|

|宇宙と音楽(天文学史と音楽史)|

|home(一番星のなる木)|