|星と天界の音楽と(星のソムリエのブログ)|

| 家具の音楽 | ||||||||||||

|

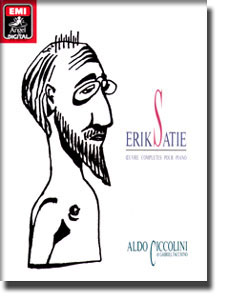

「音楽会や劇場の休憩は気分を破りすぎるから、ロビーで音楽が奏でられるべきだ。だが、それは聴衆や観客が敷物とか椅子などに対する程度にしか意識しない音楽でなくてはならない」とサティはまじめに考えたのす。 そこでサティは観客に対する要望書を掲げました。 ・・・いわく 《皆さまは音楽に気をとられず、あたかも音楽などは存在しないかのように、休憩時を過ごしていただきたいと思います。この音楽は、個人的な会話とか、飾り絵とか、皆さまの中でかけておられる方もあれば、かけておられない方もあるロビーの椅子などと同じ程度の役割しか果たしていないのですから》 ところが、サティの意図に反して観客は興味をそそられ、音楽が始まるとしーんと静まりかえってしまったのです。演奏者たちはあちこちに配置され、〈ミニヨン〉〈死の舞踏〉の主題がサティ自身の音楽にまぜこぜに用いられている短い曲を幾度も繰り返し演奏しました。 音楽をオブジェとして考える新しい方向を示唆した最初の出来事となりました。。イギリスの作曲家、指揮者そして懇願な評論家でもあったコンスタント・ランバート(1905-1951)は、1934年に名著『Music ho』の中でサティの創作を高く評価しています。 - - - - - 「アルド・チッコリーニ/エリック・サティピアノ作品全集」より抜粋。 |

||||||||||||

|

ウィンダム・ヒルのウィリアム・アッカーマンも家具の音楽を提唱していますが、私が関わっていた【四街道の自然】や初めて機会をもらった個展会場では終日ウィンダム・ヒルの音楽をBGMとして使用させてもらいました。(あ、ときたまサティも) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

まず最初に断っておきたいのが(もう遅いですね)、このページは前述したサティのそれに関するページではなく、私のショートショートのタイトルです。この作品集を『家具の音楽』と呼ぶようになったのは、第4回の写真展で展示した写真と草木染めがあまりにも「窓枠とカーテン」という、作品というよりも、ほとんど壁の一部と化してしまったようで、何人かの知人はそれを作品と気づかなかった人もいれば、それが私の作品だと思わなかった人もいたようです。つまり、風景写真に勝るものは本物の風景しかないので、これを窓の外に広がる風景と勘違いして(そんなわけないが)くれると嬉しいですね。そこからサティが提唱した作品のタイトルが思い浮かび、さっそく拝借したというわけです。

ここから先は読む人が読めばわかる、まか不思議な作品集です。ヒントはエリック・サティ、ルネ・マグリット、そして稲垣足穂とたむらしげる。 とくれば、一体どんなことが始まるかお分かりいただけるでしょう。写真展に足を運んでいただいた方には、会場で読んでもらった写真のコメントだということがわかるはずですが、ここでは更に手を加えてみました。 |

||||||||||||

|もくじ|home(一番星のなる木)|

1920年に、

1920年に、